منبر العراق الحر :جزء 1

ما لم يُكتب عن الهوية الجزائرية من قبل!:

——-مدخل:(إن كنت لا تعرف هويتك و لا نفسك استعن بهذا العمل!)

-كيف وجدت نفسي دون أن أدري في السنوات الأخيرة في باريس ناقدا ساخرا شرسا اضطراريا و على طريقتي للكتابات التي تقع تحت تصنيفي بِ”الكتابات الرذائلية”، أو ما يسمى بتيار “الانحطاطية”؟ همّي الكبير في مجال “الفكر الإصلاحي” يجبرني على ذلك. لا أُحبّ كثيرا الخوض في تجارب انطباعية حول نصوص أدبية و لا أُحب التعرض لأي منجز من منجزات النخبة العربية أو غيرها كَكَائنات “الجيل الأزرق” الذين ركبوا موجة الكتابة و غررت بهم عوالم (الواقع الموازي)؛ فإذا تناولت منجزا من هكذا منجزات فمعناه أنى كنت مضطرا لغياب شبه كلّي للمؤسسة النقدية الحقيقية و التي أعتبرها ميتة أو محتضرة، باستثناء بعض الأصوات القليلة هنا و هناك جدا التي مازالت تحاول أن تُبدي سكراتها الإنطباعية للنصوص الخارجة عن “الأدب” من خلال قراءاتها الوجيهة رغم “كارثية المشهد الكتابي”؛حتى لا أقول “المشهد الأدبي” في زمن “اللاأدبيات” و خنق الإنتاج “الأدبي” في العصر الافتراضي “الأزرق” كما أؤهله بِ -الإفتضاضي- لكل ما هو جميل و فضائلي أخلاقي كإنعكاس لمصطلح “الأدب”.

– اكتسبت “عادة” قنص ورش الأعمال التجريبية “التخريبية” للقيم التي يحتضنها الوطن العروبي؛ تلك الكتابات -الرذائلية- التي يقول عنها أصحاب -الإنحطاطية -أخلاقيا أنها جرأة “الحفر في القيم و الأخلاق و أعراف المجتمع و معتقداته”… و ذلك كلمّا ثار العويل و الأسف و الحسرات على رحيل كاتب و بدأت المنابر و الفضاءات و الصفحات العلمانية اليسارية و الإلحادية فأجزم مُستبِقاً بسرعة البداهة بأن ذلك الكاتب أو الكاتبة الراحل(ة) -حتى لو كنت لا أعرفه ككاتب و لم اطلع بعد على كتاباته- أنه كان (حتما) جنديا من جنود “التعبيرية الرذائلية” أو ملحدا أو يساريا متشددا و متطرفا ضد كل ما هو فضائلي و قيَمي و أخلاقي، فيأخذني فضولي أكثر و حدسي كالعادة ليؤكدا لي أنّي لم أكن مخطئا في الحكم على الكاتب قبل أن أقرأ نصوصه و أقرضه رؤاي. تعلمت بالتجربة أنّ هؤلاء القوم يَشُون بطريقة لا إرادية و غير مباشرة بحقائق ألباب أفكار و إيديولوجيات بعضهم البعض كونهم ببساطة مشتركون “إيديولوجيا” في “نضالهم” ضد المؤسسة القيَمية التي تجمع المجتمعات المحافظة اللامنحلّة و اللامنْحَطّة أخلاقيا، فمؤشرات التقاء إيديولوجيات بعضهم و تقاطعها فيما بينها لا تخفى على أحد، تكون دوما واضحة و جلية.

-إذن أجد نفسي أتطهّر على “إفرازات مجون و رذائل هؤلاء” الكتابية، و قارئا رغما عنّي هكذا أعمال “ساقطة” لأتمكن من دراسة أبنيتها الإيديولوجية و مراميها المسرودة و ثيمها و محاكمتها -أخلاقيا- و فنّيا و تقييمها حسب وجهة نظري المتضادة مع تيارات “الرومانطيقية الوقحة إلى درجة الانحطاطية”..كما يعطون لأنفسهم الحق في الترذُّل و التفاسق بالكتابة فمن حقّ أي قارئ أن يكون له الحق في التطهر و حق الردّ. فمن المنطق إذا اعتبرنا هذا النشاط الكتابي (كفعل فكري مُوجّه و استهدافي للمجتمع ) الذي يدخل في إطار “الإباحية” و السطحيات الفكرية و تمجيد سلوكيات العصيان و التمرّد الأيديولوجي، فكل خطوة أقوم بها أنا أو غيري فهي مبررة من باب (ردة فعل) نقيضة.. و أي كاتب لا يريد أو يرفض أي ردة فعل انتقادية، تفكيكية حيال نصّه و منجزه فليتوقف عن الكتابة و هدر وقته في ظلم قداسة “القلم و الكلمة”.

-للمرة الألف حدث معي الشيء نفسه و أنا أتعرّف على الكاتب السوري “حيدر حيدر”، صاحب رواية “وليمة لأعشاب البحر…” التي شاعت سيرتها فيما تبقّى من الأوساط اليسارية و العلمانية و الملاحدة …فلما توفي الكاتب في ماي 2023 و وصلني صدى بكاء و نواح المتعاطفين مع فكره، رحت اطلع على الرواية و أخطّ الخطوط العريضة لانطباعاتي الشخصية.. كانت من بين الروايات التي صدمتني كثيرا لا لحجم “الدّعَر” و العهر الذي فيها فقد قرأت الكثير الكثير من هكذا كتابات و روايات عربية و أجنبية و أعرف جيدا (الكتابات الانحطاطية) التي هاجمها الغرب قبلي و و من قبل أترابي .. صدمتي كانت بسبب تطاول كبير و قاس و افتراء عظيم من قبل الكاتب السوري على الهوية الجزائرية و على مقدساتنا التاريخية و الدينية و تشويه حاقد للخصوصية الجزائرية.. كتبت وقتها ملاحظاتي و انطباعاتي في ملف و حفظته على هاتفي، بانتظار تقويم مسودة الملف و نشر انطباعاتي.. كان ذلك قبل شهور قليلة من خوض و لأوّل مرة تجربة خاصة و هي زيارة بلدي الجزائر بعد قرابة ثلاثين عاما من العزلة في بلاد الغرب!. كان ملف “حيدر حيدر ” على غرار كثير من الملفات محفوظا في هاتفي الرئيسي. إلا أنّ بسبب حادث تقني توقف “آيفوني” و انسدّ على أرض الوطن و عجزت عن استدراك و استرجاع أهم ملفاتي.. إلاَّ أن حساسية الموضوع و خلفيتي الكبيرة كجزائري أوّلا ، و كمثقف و أديب مع رواية “حيدر حيدر” لم تجعلني أرتاح و أهنأ.. و كأنه كان -لزام الشّرف عليّ كواجب وطني- قبل أن يكون واجبا أدبيا فكريا أنّ اشتغل على ملفّ (الهوية الجزائرية) التي -تبوّلَ و تبرّز -عليها عمدا هذا الكاتب. أنزل انطباعاتي و قراءتي لهذا العمل الوقح الذي حاول هذا الصعلوك بكل -صعلكة و عربدة- النيل من تاريخ و حضارة و شرف كل جزائرية و جزائري و التلاعب بمقوّمات هويتنا الضاربة في التاريخ البعيد.. عندما أنهيتُ قراءة -زِبالة- حيدر حيدر السّردية مع كلّ الصدمة التي سببتها لي تساءلت قائلا: -لماذا هكذا رواية منشورة مذ ١٩٨٤، و أُعيد طبعها مرارا لم تتعرّض لها أقلام جزائرية و يُردّ -في وقتها- على تلك الإهانات المجانية و التطاول الحقير من طرف هذا المدرس السوري الشيوعي الذي مكث في الجزائر ما بين ١٩٧٠/١٩٧٤ بينما (نيابة عنا) لم يسلم من المؤسسة النقدية و الدينية عربيا من إخواننا في مصر و غير مصر في خصوص هذه الرواية التي أساءت بشكل سافر و واضح للجزائر و لتاريخ الجزائر و كيف لم يُحرّك رسميا ساكنا إزاء ما ورد في هذه المروية الرذائلية المهينة لكل ما هو جزائري!؟ هل كان إهمالا من قبل كل النخب المخضرمة و الشابة الصاعدة أو تجاهلا متعمدا لكي لا يذيع صوت الشيطان في بلاد “جميع القديسين”؟! كلّ ما رأيته و قرأته عندما انطفأت نار حقد “حيدر حيدر” الخبيثة ظهرت أصوات تحسب نفسها من النخب تنعي رحيل ناكر الجميل و الصعلوك الكاتب(العصافير على أشكالها تُغَرّ-د و تَ-قَ-عْ أيضا!) ، بل هناك من تزلّف في منشوراته الموجهة إلى “نخب الذباب الأزرق” بنصوص و مرثيات و هناك من ادَّعى حتى أنه كان صديقه و كان يخالطه في عنّابة و يعاقره و يأسف بكل أسى و حسرة على رحيل من أراد تنجيس قداسة هوية “الجزائري” من خلال “أعشاب عهره و فسقه”..

-لذا كما قلت أضطررتُ إلى إعادة تذوّق مرارة الصدمة المجانية و العودة إلى أهم ما جاء في هذه الرواية المُدلّسة للهوية و الخصوصية الجزائرية؛ لكنّي أردت من هذا الملف اغتنام الفرصة لتوسيع الدراسة و البحث و فتح بالمناسبة الباب (الورشة) الكبير المتعلّق بالهوية و الانتماء، و التاريخ و الحضارة الجزائرية حتى يفهم و يتعلّم كل جزائري جاهل لنفسه(تلك الأرواح الشاغرة) قبل أي عربي أو أجنبي “المعنى الثقيل العظيم” بأن تكون جزائري الهوية. فحاولت في هذا “المنجز” تلخيص أهم العناصر و كبيريات مراحل نشأة الثقافة و الهوية الجزائرية حتى لا يخطئ مرة ثانية أي شخص مغرض كان عربيا أو أجنبيا في التعرّض لجزائر الحضارة و البطولات. و مقارنة هكذا عناصر للهوية و للوجود الجزائري بأكبر الحضارات و الأمم و اسقاطها على افتراءات “حيدر حيدر” كمثل أنموذجي لبعض الجهات و التيارات اليسارية العلمانية العربية و غير العربية في محاولة خلط الأوراق الهوياتية و تدنيس/ مع التدليس لإرث أمة عظيمة كأمة الجزائر.

-فما أتيتُ به من جهد فكري و بحثي في هذا الملف الخاص(أتركه أمانة في أعناق أبنائي و بناتي من الأجيال القادمة، للاطلاع و الإثراء…) عن بلدي الغالي (الجزائر)، و رُبّما ستنصف كتابتي هذه و عملي هذا بعد مرور عقود من الزمن -لمّا- يتأسس وعي جمعي حقيقي بالثقافة و التاريخ و الهوية في إطار الخصوصية الجزائرية حينها سيجبر (في الداخل و الخارج) كل عدو و صديق مُطّلع على تفاصيل الهوية الجزائرية أن يتوضّأ، قبل أن يذكر البسملة بعد التعوذ من “الشيطان الرجيم” و قبل أن يتعرض إلى ذكر “الجزائر” العزة و الكرامة على لسانه بتواتر الأجيال.

**

-“بومدين” الذي أرسل المال الجزائري و المدد العسكري و خيرة أسود الجزائر إلى حتفهم في صحاري و أمصار المشرق العربي ليقدّم دماءهم الطاهرة قرباناً للدفاع عن شرف -أخْيانِه*!- العرب و قوميتهم التي كانت متعفّنة بخياناتهم فهزمهم الصهاينة شرّ الهزائم؛ لو عاش هذا “الهواري” إلى غاية صدور رواية”وليمة لأعشاب البحر…” لقام دون مشورة أحد لا عربيا و لا دوليا بتصفية حسابية مع الكاتب الدعي.. أو صلب على قمة من قمم “الأوراس” ذلك الفاسق الشاذ، الكاتب السوري المدعو “حيدر حيدر” ربما يقرّبهُ من -تصحيح- رائحة و لون دم الأبطال الزّكية، حتّى تترسّخ في ذهنه نقشا و بين عينيه الكافرتين صورة لنخوة و قدر الرجال و النساء الشرفاء في الجزائر.

-في أيامي الأولى من استقراري في العاصمة الفرنسية “باريس” قبل قرابة ثلاثين عاما كنت داخل قطار جِهوي يربط باريس بضواحيها الكبرى أتأمّل مشاهد الحياة الخارجية التي يطوي مسافتها قطار خط RER”B” قادم من أقاصي جنوب باريس الكبرى مُتجهاً إلى سُرّتها. كنت غارقا كعادتي في التأمّل و التفكير و صحف و مجلات باللغتين (فرنسية/ عربية) مكدّسة في حجري على محفظة جلدية عتيقة.. كان رجل فرنسي يجلس بقربي و من حين لآخر كان يرمقني بنظرة فضولية سريعة.. ثم توجّه إليّ بسؤال: هل اقتربنا من “محطة ليون”؟ كان يطلقُ لهجته الفرنسية على الطريقة الباريسية الرشّاشة؛ إذ تلزمك بديهة سمعية لغوية عالية لتمسك بمعاني جملته السريعة المفردات المنطوقة في وقت وامض. فأجبته بعد تركيز أنه لم يبقَ من وقت وصولنا إلى محطته إلا بعض دقائق قليلة. شكرني لكنه قفّى شكره بطلبٍ آخر، أن أذكّره و أشير له حال وصولنا و لا أنسَ ذلكَ! لم انتبه لمشكلة رفيقي الفرنسي الخمسيني الجالس بالقرب و تساءلتُ في خُلدي بمنطقي الخاص المحدود: ألا يمكنه فقط قراءة الشارات التي تحمل اسم المحطة!؟ فتسرّعت في الحكم و رحت أسدي له بملحوظتي هذه و يا ليتني لم أفعل، لأن إجابة ذلك الفرنسي كانت غير متوقعة؛ كوني كنت تحت تأثير خاطئ لمفهوم “الهوية” الذي تعلمناه نحن المغاربة و العرب: عذرا يا سيّد أنا رجل أُمّي و لا أجيد القراءة و لا الكتابة! أُصبتُ بحرج بليغ بسبب سؤالي الذي بدا وقحاً بعض الشيء! ثم غرقت في تفكير عميق و أنا أسأل نفسي: ما الأمر يا لخضر ؟ هل تريد انقاص هوية عهذا الرجل الفرنسي و تعتبره فرنسيا منقوصاً! فلو سمع وساوس نفسي المغتربة لعنّفني أو رماني من مقطورتي إحقاقا لهويته التي أردت خدشها!.

-و كأنه يريدُ من سؤاله أن يحرجني أو يبيّن لي ماهية الهوية و الانتماء و هو ينظر إلى سحنتي سائلا: “هل أنتَ مغربي أو جزائري؟ من أيّ بلد هو أصلكَ؟”. و تحدّث الرجل عن “أصولية الوجود” بشكل ما!

-قلتُ في نفسي هذا مثل حي و درس قوي .. فليس كل متحدث بالفرنسية أو بالإنجليزية في أوطاننا أفضل مكانا أو منزلةً من مواطنيهم الذين يمارسون نطق اللغة المحلية أو العربية، فأمثال هذا الرجل الفرنسي الأمّي يُعدّون بالآلاف في فرنسا ! كما لا يمكن اعتبارهم “مثقفين” لكن لا يمكن تجريدهم من كمال هويتهم. أما أولئكَ الذين تركتهم في البلد فهذا أمر آخر منهم من تربّى و تمدرس في المدارس الفرنسية قبل و بعد الاستقلال و فيهم نموذجين ، الأوّل فرونكوفوني وفرونكوفيلي و الثاني فرونكوفوني. الفرونكوفيليون هم أخطرهم بحكم المصطلح يعني أنهم رضعوا (الولاء الوجداني) حتّى الشبع من ضرع “الذئبة الماكرة”، أي أنّ حبّهم و ولاءهم اللامشروط لفرنسا و لثقافتها و كل ما يتعلق بفكرها وتاريخها.. الفريق الثاني يرى أنه جزائري لكنه يميل أو يفضّل النطق و استعمال اللغة الفرنسية.. فشكّل التيار الأول خصوصا مع انضمام عناصر من الشريحة الثانية مقاومة شرسة في دواليب السلطة و الإدارة الجزائرية في فجر الاستقلال ضد كلّ ما هو “عروبي -إسلامي”. بعد الثورة رأى هذا التيار الشرس أنه آن الأوان لاقتسام “الثروة” و المصالح و المراتب السيادية و السطو على المنافع الشخصية .. كانت تشتغل سرّاً و علانية في أُطر إيديولوجيات دخيلة مختلفة محاولة استغلال أو التلاعب باستقلالنا الفتي بعد ملاحم نوفمبر المجيد. برأيي انقلاب ١٩ جوان ١٩٦٥ الذي قاده “هواري بومدين” ضد سياسة “بن بلة” هو “تصحيح ثوري” على حدّ تسمية “المجلس الثوري” جاء في الوقت المناسب قبل أن يُحاول بتحويل الجزائر إلى أكبر ماخور في “جمهورية موزية” بسماء مفتوحة و قبلة مطلة على البحر الأبيض المتوسط . أبوابها مفتوحة على أحلام مُعربدة لشياطين العالم الغربي و المشرق العربي الذين ضايقت عليهم أنضمتهم خصوصا بعد هزائم متتالية: النّكبة، النكسة و هزيمة أكتوبر ١٩٧٣ مع الكيان الصهيوني. لم أكن انتبه أن بعض بلدان المشرق العربي و نزولا عند رغبة الجزائر استغلوا الفرصة ليتخلصوا من بعض ” حثالاتهم الفكرية و الأيديولوجية” غير المرغوب فيها عندهم فأرسلوها للتدريس في الجزائر ..كانت في الحقيقة قنبلة موقوتة ثانية أُضيفت إلى بقايا طامة قنبلة الفكر الاستعماري التي دامت لأكثر من قرن ! وتزامنا مع أحداث التصحيح الثوري ، شُكلت في شهر سبتمبر من نفس العام شبكة سرية، سمّت نفسها “منظمة المقاومة الشعبية”، و هي تتكون من أعضاء سابقين في “الحزب الشيوعي الجزائري” و بطبيعة الحال كان فيهم من المقربين لِلرّئيس المخلوع “أحمد بن بلة”. و بطبيعة الحال أيضا قام “أمن النظام الجديد السري بتفكيكها. “.لا أحد ينكر أن بومدين كان يبطش بخصومه عقِب “عمليات” ما سمّيَ (التصحيح الثوري)، لم يفلت من قبضته الكثير و فلت منها القليل أمثال “الطاهر الزبيري”، الذي فرَّ هاربا من بطشه إلى شرق الجزائر و قد وجد أصدقاءً له من الأسرة الثورية في “مسكَن-الكاهنة”، مدينتي؛ حيث تمّ التكفّل به في حادثة فراره و بعدها تم مساعدته في العبور إلى الحدود التونسية. يقول بومدين و يبرر الحالة الجزائرية الجديدة و المشهد الذي تغيّر :”علينا حماية الاشتراكية وصيانتها، ولكي نقوم بذلك، لا يمكننا الاعتماد على حماسة الشعب، و لا على عواطفه النبيلة. فمن أجل شعبنا، يتوجب علينا بناء جهاز يخدمه في الانتصار على أعدائه في الداخل، وعلى الدفاع عن كامل ترابه وعن التجربة الاشتراكية الجارية (…) فلن نكون شعباً رومنطيقياً* أو خيالياً يعيش في عالم ال-أحلام-.(…) و لا تعني الاشتراكية شيئاً آخراً سوى التغيير الجذري للمجتمع الجزائري، وهذا ما يتطلب إلغاء المصالح المناقضة للمصالح العليا للشعب الجزائري.”.

لو عايشت أو زامنت بعض هذه النخب العلمانية و اليسارية بأصواتها النسوية حقبة “هواري بومدين”، علاوة على اتهامه بالديكتاتور؛ فإنهم حتما سيضيفون له تهم (الأصولية الدينية، و الإخوانية و السلفية و التطرّف و الرجعيهة، حتى و لم يكن ملتحياً)!

-*)الرومانطيقية هي حركة فكرية تجمع جميع الفنون التعبيرية ظهرت في أوروبا في حدود القرن ال١٨. فالرومانطيقية تُعرّف على أنها “ردّة فعل القلب على العقل، أو انتقام القلب من العقل” و ذلك بإعطاء الأولوية للهوى وللمشاعر الداخلية وحميمية لبّ القلب، قبل و فوق كلّ شيء آخر، فلا تهمّ آراء المجتمع و المعتقدات.. هي بالمختصر المفيد لِ -انتهاك- القواعد المُعتقدية العرفية الاجتماعية ، الحادّة أو الخانقة لهوى القلب و المشاعر”.

-كانت حركة المجلس الثوري أو “انقلاب” بومدين ضربة موجعة لكثير من الأطراف في الداخل و في الخارج و هو يقص عشب أحلامهم “الرومانطيقية” من تحت أقدامهم..أو كما كنا نظن ذلك !.و لو أنّ فكري لا يتقبّل انقلابات العسكر و جنرالاته على آمال “الشعوب الواعية”؛ إلا أنّ بعض الشرور الجريئة لا بدّ منها في مرحلة تاريخية ما جدّ حرجة لتصحيح مسارها.

**

– تجدر الإشارة إذن إلى دور بعض اللوبيات الخبيثة التغريبية القريبة من الرئيس “أحمد بن بلة”التي انقلبت بعد الاستقلال على “جمعية العلماء المسلمين” التي أفشلت إبّان الثورة التحريرية مشروع فرنسة اللسان الجزائري و مسخ هويته أو طمسها. و قد مارست تلك الجهات و جهاز السلطة ضغوطا كبيرة على قادة الجمعية و أهمهم أنذاك خليفة العلامة “عبد الحميد بن باديس” الشيخ البشير الإبراهيمي”.. و تم قطع الطريق أمام الجمعية و تدجينها و حرمانها أو إبعادها من مواصلة مسيرتها في إعادة بناء و تشييد الوطن على أسسه الأصيلة لهويته الأمازيغية العربية الإسلامية العريقة. في تلك الفترة أيضا تمت مضايقة كوادر و إطارات و نخب البلد المتمسكون بإرث الأجداد و المرتكز على عنصري الإسلام دين الدولة و العربية لغتها الرسمية. (لمن يهمه الأمر عليه الاطلاع على رسالة الشاعر العربي الكبير، شاعر الثورة “مفدي زكرياء” المرسلة إلى الرئيس بن بلة). مفدي زكرياء (1908-1977) الذي كان يرتّل ملاحمه الشعرية و إلياذاته الكبري في الصالونات العربية ، كان وقتها بعضَ “العرب بمشرقهم و بعمائمهم “يصفّقون له إجلالا ، كانوا سُكارى و ما هم بِسُكارى! فمن علّم “مفدي زكرياء” الشّعر و من علّمه -تضْويد-لسانه البديع المُبين ؟ لا أحد يعتقد ثانية أن كلبا مسعورا ضالا من فضلات إيديولوجية ملحدة في الله فشلت في عقر دارها.. و فشلَ في بث شذوذه الفكري جاء إلينا من المشرق لاجئا يقتات على فتات ما بعد الثورة قد يكون معلما للعربية و للعروبة !

-من المؤسف و الموجع جدا أن بعض الثورات تُصاب بجنون النصر حدّ الانتشاء به فتسيء هذه الثورات بإجحاف حتى إلى أبنائها و أبطالها و رموزها! .. و هذا شاعر الثورة “مفدي زكرياء” لمّا وافته المنية و انتقل إلى جوار ربه و بيمينه صحيفة القديسين ل “الثورة”، كتبت صحف عربية و تونسية و مغربية بأقلام الأشقاء و الأصلاء عن فاجعة رحيل “شاعر الثورة ” و مؤلّف النشيد الوطني”، بينما الصحافة الوطنية اهتمّت برحيل المطرب الأمريكي “ألفيس بريسلي”! ربما دفع “مفدي زكرياء” ثمن أفكاره الجريئة التي لم تعجب السلطة وقتها و رُبّما موقفه الفكري من ملف الصحراء الغربية، على كلّ اسألوا نجله الدكتور “سليمان الشيخ” عن والده!

**

-كان بين أعمدة تنفيذ مشروع -دعم حملة التعريب- و من بين القامات العربية الجزائرية و الفكرية السيد الموسوعي: “مولود قاسم” .. فمن المواقف الطريفة و الرسمية جمع فيها مولود قاسم بين الجدّية الصّريحة و المزاح اللاذع وعزة النفس، إذْ في إحدى جلسات مجلس الوزراء التي يرأسها الرئيس هواري بومدين، فلمّا أتى دور وزير الخارجية آنذاك “عبد العزيز بوتفليقة” حيث ألقى كلمته باللغة الفرنسية، و عندما تلاه دور تدخّل الوزير “مولود قاسم” راح مستعرضا تدخله باللغة الألمانية .. هنا تفاجأ الجميع و انفجر الرئيس بومدين ضحكا وقال له بتعجّب: “لماذا تفعل بنا هكذا يا سي مولود ومن سيفهمك الآن؟”، و هنا أتت إجابة المفكر و الوزير مولود قاسم و هو غير مدارٍ لغضبه: “من حقي أنا أيضا أن أتكلم بأي لغة مادمتَ قد سمحتَ لبوتفليقة بالتحدث بغير اللغة الرسمية للبلد”. مذ ذلك الإجتماع قرّر بومدين أن لا أحد من الوزراء يتكلم بغير اللغة العربية في مجلس الوزراء، و كان المفكر و الباحث و العالم و البروفيسور مولود قاسم يتقن استعمال ٩ لغات أجنبية و باعث و محرك و مشرف إلى جانب “مالك بن نبي” أكثر من عشرين ملتقى دولي للفكر و الثقافة الإسلامية احتضنتهم الجزائر و بمشاركة أعلام عربية و أخرى غربية مستشرقة .

-كان “القوميون” العرب يعتبرونه عدوهم ، فأكّد المؤرخ “يحي بوعزيز” أن مولود قاسم كان كثير الحرص على أن تستعيد اللغة العربية مكانتها و مركزها، هذا لا يعني أنه كان يوافق كل النظريات “الفكرية القومية والبعثية”؛ التي أرادت أن تجعل من اللغة دينا. يُحكى عن مولود قاسم أنه لمّا سُئل عن “القومية” فأجابهم ساخرا بعمقٍ: “أضيفوا نقطة فوق القاف”.

-توقّفت هكذا ملتقيات فكرية ذات المستوى العالي في فترة إقحام و جرّ الجزائر بسواعد أبنائها إلى حرب ضروس داخلية دموية طيلة عشرية في تسعينيات القرن الماضي.

*

-عليّ أن أشير، كانت أولى الإجراءات الفعلية للأمرية الرئاسية البومدينية يوم 26 أفريل 1968، و المتضمنة إجبارية إلمام الموظفين باللغة الوطنية و هي العربية.

فوجد “المفرنسون” منخرطون إجبارا في دورات تكوينية تعليمية من خلال دروس “محو الأمية في العربية” لإنقاذ مناصبهم، بالرغم من أن تلك الأمرية أو القانون كان إجباريا إلا أن لوبي -الهيمنة الفرنكوفونية- على الإدارة الجزائرية ظل يقاوم بشراسة و بشتّى المناورات. هاذ التيار الشرس هو ذاته من بث فكرة و إيديولوجية فرونكوفونية فرونكوفيلية في آن مناهضة لحملة دعم التعريب القائلة: “إذا عُرّبت خُرّبت”! و كان يقصد بها أيضا (إذا شُرقنتْ خُرِّبتْ!).

-كان بومدين واعيا بالتحديات التي تواجه إدارته و الجزائر ككل في شأن الموروثات الاستعمارية و واعٍ بالصراعات الداخلية فقام عام 1970 بإصداره أمرية جديدة كخطوة جديدة بوجوب تعميم تعريب كلّي لوثائق الحالة المدنية، ونقل كل السجلات العائلية من الفرنسية إلى اللغة الوطنية الرسمية، بما في ذلك الأختام الإدارية و الحكومية .

(…و في سبتمبر عام 1971، أي بعد شهر من ميلاد أوّل نبتة للثورة الزراعية -كُنتُها أنا!- رُبّما هو “محمّد الصالح” والدي الذي نفخ في بطن أُمّي “زينب” ريح الجنوب العاتية فتلقفها “هدوقة” روايةًً تروى للأجيال قَصَصاً مُبيناً، و ربما لهذا السبب كان الكثير من الناس ممن عرفوني دعوا لي -لمّا اخضوضرتُ فيهم- في تجارب حياتي بهذا الدعاء :” اللهمّ ارحم الصلب و البطن أنّى جئتَ منهما!”.. و ربما كنت صدقتهم الجارية الوحيدة التي كانت تكفِّر عنهم كل خطاياهم و زلاتهم حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر المصادف للذكرى ال71 لاندلاع ثورة آبائي و أجدادي المجيدة في الأوراس. رحل الرجل و مات و دون أن يعلم بن هدوقة أن تلك الرّيح كبرت و كبرتُ معها كنبتة فرعها في السماء.. ثم اجتثّتني تلك الريح بعنف شديد من جذوري و أرسلتني عبر السحاب إلى ماوراء البحر حيث كان ينتظرُني صقيع الشمال و منافيه، حيث كنت أتألم كغصن مبتور و أحنّ إلى شمس الجنوب!”)

-نصّب هواري بومدين “اللجنة الوطنية المكلفة بعملية تعميم كلّي للتعريب في كل قطاعات الحياة العمومية، يليه احتضان الجزائر المؤتمر العربي الثاني للتعريب بعد مؤتمر الرباط بالمملكة المغربية.

و على حد تعبير و وصف باحث جزائري- (…أنّ منفذي فرْنسة الإدارة بعد الاستقلال هم الأخطر على العربية والهوية، وهؤلاء يقسّمهم إلى صنفين: كبار المنظّرين والمنتصرين للفكر الفرانكوفوني، من خريجي المدارس والجامعات الكولونيالية، وأبناء العملاء السابقين النافذين في المؤسسات السيادية والإستراتيجية بالدولة، و أبناء الإقطاعيين كذلك..بالإضافة إلى “ضباط فرنسا”، و الذين سطع نجمهم في حكم “الشاذلي بن جديد”، ثم أمسكوا قبضتهم على السلطة بعد رحيله، قد أدّوا دورا قويّا في محاربة التعريب…”).

-لم يكن من السهل على أولى النخب السياسية فجر الاستقلال زحزحة ما أُصطُلحَ عليه بِ “حزب فرنسا”، كون فرنسا كانت استباقية لأكثر من مئة سنة في مشروع زعزعة و مسخ “مُقوّمات الهوية الجزائرية “، و قبيل تاريخ تحرير البلد منها كانت تحاول جاهدة رسم خارطة مُستقبلية سياسية جزائرية وَلاَئية بروحها و وجدانها لها! فهناك مقولة متداولة نُسبت للجنرال “ديغول” بعد ما أرغمت فرنسا على الرحيل و أنه لا أمل لها في البقاء و اعتبار “الجزائر فرنسية”؛ حيث تقول:”تركت الجزائر بين أيدٍ أكثر فرنسية من الفرنسيين أنفسهم في فرنسا”

”J’ai laissé l Algérie entre les mains du plus français que les

français de la France. ”

هذا التصريح ذكّرني بالخائن “بوعلام صنصال” و أحالني مباشرة إلى شخصية وطنية و تاريخية مهمة لا أظن أن بعضا من جيل “الأرواح الشاغرة” ، و حتّى من “جيلْ بَعْبَصْ” تعرف شيئا عنه،هو رحمة الله عليه مُجاهد و وطني حقيقي و مناضل و سياسي و كاتب و أكاديمي استفادت من خبراته و تجربته دول أوروبية في مهجره الاضطراري الذي دام ربع قرن؛ لمّا اختلط الحابل بالنابل في العشرية السوداء. صاحب كتاب “في أصل المأساة الجزائرية ـ شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر”، نشر

سنة 1989 ، من الحجم الكبير تفوق صفحاته 400ص.”كان سياسيا و رئيس حكومة في عهد الشاذلي بن جديد و شهدت حكومته أحداث “خريف الغضب” في أكتوبر 1988؛كان ربيعاً جزائريا متقدما عن ما سُمّي “الرّبيع العربي” بأكثر من عشرين عاما. كان الرّجل ميدانيا مقرّبا من بومدين إبان ثورة التحرير و كان استشرافيا إلى أبعد الحدود، إنه “عبد الحميد براهيمي -الميلي-“، أي شبل العلامة المشهور “لمبارك الميلي” أحد أعمدة “جمعية العلماء المسلمين”،و بطبيعة الحال كان عبد الحميد براهيمي قبل و بعد الاستقلال عدوا شرسا لعناصر “حزب فرنسا” الذين أرسلتهم أو أوفدتهم فرنسا -كتاركِي- جيش فرنسا للتموقع بين عناصر جبهة التحرير كجيش و الترتيب للمستقبل!لخّص براهيمي مفهومه الخاص لحزب فرنسا بما يلي:

“أنا ألخص تعريفي لحزب فرنسا بأنه إن كنا نحن نتجه إلى -مكة عندما نصلي-، فهم يصلّون نحو -برج إيفل- /“التوريفال” أي فرنسا.” و دون تردد العارف بالتفاصيل التاريخية

ينفي “الميلي” عن ضباط فرنسا “صفة الوطنية”، مؤكدا في تصريحات له عام ٢٠١٦ ليومية الشروق -اعترافهم أنهم مرسلون من طرف الجيش الفرنسي-، و يرى أن الجنرال “خالد نزار” كان ضمن هؤلاء؛ ما يُسمّون بضباط فرنسا. كونه استنتج سريعا أنّ “لديهم نظرة خاصة تنهل من فرنسا، وهم مرتبطون وجدانيا وفكريا معها”، و رغم تنبيهاته و تحذيراته التي أسداها إلى هواري بومدين إلا أنّ هذا الأخير لم يأخذ تحذيراته على محمل الجد و استهان بها (للأسف الشديد!)، مُشيراً أنه التقى بنفسه بومدين أثناء الثورة على الحدود التونسية وحذره منهم:”وقد التقيت به يوما وكان الظرف هو التحاق الضباط -الفارين- من الجيش الفرنسي، وقلت له “يا سي بومدين لك مني نصيحة لله وفي الله…أنا في الخطوط الأمامية أمام العدو الفرنسي، ولا أعرف إذا كنت سأعيش لأحضر الإستقلال أم لا .. وأنا لست مرتاحا لهؤلاء الضباط الفارين من الجيش الفرنسي والملتحقين بصفوف الثورة”، وهنا أسجل أن بومدين كان بإمعان يستمع إلي ويمسك بـ “موسطاشه” وعندما أكملت حديثي قال بومدين: “يا سي عبد الحميد هؤلاء بالنسبة لي مثل ” التورنيفيس Tournevis” (مفكّ البراغي) سأستعملهم، ما يديرو والو…”، فأجبته: “راك غالط، هؤلاء النّاس عندهم خطة للمستقبل”. هل أخطأ بومدين في تقديره للخطر الذي كان يُدبّر للجزائر من قبل عناصر “حزب فرنسا” أنذاك و صدقت للأسف نبوءات الرجل ابتداءا من نهاية الألفية الفارطة؟!.

-و هل أخفق “محمد بلونيس” حيث نجح “خالد نزار” و جماعته على طريقتهم؟ خاصة لم نقرأ في عهد الاستقلال مذكرات “الضابط الفرنسي”، أو ضابط فرنسا المكتوبة بكل نرجسية و خلفيات معروفة عنه – للإشارة كان المجرم السفّاح و الخائن (بلونيس) المُلقّب من طرف الفرنسيين Olivier “أوليفيي” مدعوماً عسكرياً وماليا وسياسياً من طرف فرنسا للقضاء على الثورة و كان من وراء مجازر عديدة ضد الموالين من المواطنين لجيش التحرير الوطني. هل يُتَوقّع بعدما تهدأ “عواصف إرباك الهوية الوطنية”، قد يخرج سفيه من سفهاء الأمة الجزائرية ب”مذكّرات” يُدّعى فيها أنها مخطوطة بقلم الخائن السفاح “محمد بلونيس” و فيها شهادة نقيضة لما روي عن الثورة و النزاعات الداخلية في صفوف حركة التحرير الوطنية و ليس مستبعدا -في هذا الاحتمال- أن تظهر أصوات وقحة و شاغرة الهوية مُغرضة تُخوِّن شعب “الأوراس” مثلا برمته و تحاول تحريف التاريخ على مزاجها و عقدها الشخصية و -توزع مُجدّدا أدوار البطولات و الملاحم- لأشخاص لا علاقة لهم بالكفاح و الثورات؛ مادام باب النشر و الكتابة صار مفتوحا على مصراعيه لكل من هبّ و دبّ من السفهاء!.

**

كان بالنسبة لهؤلاء مشروع تخريب -أو فكّ أهمّ براغي- الهوية اللغوية و الدينية و الثقافية مشروعا ممنهجا طويل المدى دخل حيّز التطبيق الميداني إثر إدخال الشعب مرة في صراع عنيف و دموي فظيع مع نفسه دام لأكثر من عشرية، معتمدا على “ذرائع دينة، سياسية و هَوِياتَية” و قد نجحت هكذا تيارات و ألوية تغريبية استئصالية في تنفيذ الأجندات الكبرى لضرب العمق في الهوية الجزائرية و الدليل الدامغ على ذلك أن تُولى مسؤولية وزارة المحاريب المقدسة لقطاع التربية إلى ناس لا يتوفر فيهم على الأقل شرط واحد أو عنصرا من عناصر الهوية، أكثر من جهلة و أكثر من عَجَمٍ لغويا، كتنصيب “الطَّامة المُغبرِطَة” -الولَيّة الأُمّية التي فلتت من برامج محو الأمية البومديني – كوزيرة لفطرة طويلة في “منظومة التربية الوطنية”، و إخضاع وزارة حساسة جدا كوزارة الثقافة لشخصية شبيهة ل”الطامة الأولى” و هي ال(تومي)”، التي جعلت وزارة الثقافة (يتيمة) و منها آلت إلى وزارة شاغرة المنافع و إلى وزارة (صورية) حتّى تصبح كَزائدة (دودية) متعفنة، خاوية على عروشها تسيرها نماذج شبيهة بالرعاع أو صعاليك الثقافة -إلا من رحم ربّي!-، تنتظر ككل مرة و ككل مرحلة تغييرية وِزْرَيّة، أن يُؤتَى فيها من يُراد استوزاره من زنادقة و بغايا الثقافة و يسلمونهُ سكّين و -رقبة القطاع-الذي كان من المفترض أن يكون مرآة هوية الشعب و ترجمان تطلعاته الثقافية و الفكرية، أليست هي أهم مقومات تيارات “الانحطاطية”!. من الصعب جدا على هذه التيارات التغريبية تعيين أو إدامة بقائهم مناصبهم في ممنهجاتها الأيديولوجية “رجالا ونساءًا جزائريون حتى النخاع” من جيل و طراز “مالك بن نبي أو نايت قاسم، أو الدكتور محيي الدين عميمور، أو الدكتور الأخضر الإبراهيمي ، أو الدكتور عبد الحميد براهيمي الميلي أو الدكتورة الخبيرة المرجعية في علوم التربية السيدة مليكة قريفو أوالدكتور أحمد طالب الإبراهيمي أو زهور ونيسي أو الدكتور القدير “سليمان الشيخ” نجل مفدي زكرياء!.

-لماذا استمرّ ذلك التسفيه الممنهج لأحسّ القطاعات كالتعليم و الثقافة و منه سُفّهَ (الأدب الجزائري كتحصيل حاصل) و لم يُستمع إلى أهمّ الرؤى الخبراتية لِ “مليكة” التي تصبّ في دعم و حفظ و تنمية و تقوية عناصر الهوية الوطنية الجزائرية للإبقاء على لمعان حضارتنا كلغة الضّاد و الثقافة، “مليكتي” أو “مليكتنا” جميعاً التي نتشرّف بأن تكون جدّة لنا و أمّا و أُختاً و زوجة و بنتا و التي أتحدث عنها ليس ذلك المخلوق البشري المضطرب في هويته المدعوة “م.مقدّم” بنت “ديغول” المُلحدة التي تسبّ في كتبها بكل سخط ملّتها و تعلن انسلاخها الهوياتي و كرهها للأصول و الدّين و النسب، و “الرّجال” رغم أن كفرها و إيديولوجيتها لم يمنعاها في التعفّف أثناء إتاحة فرجها ل العشرات من ال “رجال” من كل الملل!. مليكتنا رغم تكوينها الأكاديمي الفرنسي، لم تضلّ أو تخطئ في الحفاظ على عناصر أصالتها الأساسية لهويتها الحقيقية التي بنيت عليها حضارتنا.. “مليكتنا” التي نحبها و تحبها الأمة الجزائرية الأصيلة تُدعى “قريفو” أليست هي من قالت: “كنّا الحضارة الوحيدة التي لا تميز بين الطبقات الاجتماعية .. حضارة تقدم الثقافة للجميع.. ابن الفلاح وابن المدينة يحفظون كلهم القرآن”.

-رغم طغيان و كفر و ظلم “آزر” لم ينحرف، لم يضل و لم يكفر “إبراهيم”، بل كان (حنيفا مسلما وما كان من المشركين)!.

*

-مخطئة بعض الأوساط من المشرق العربي و دويلاته الخليجية و للأسف (بعض) من الأجيال الجديدة المعاصرة بكل نخبها الجزائرية تبنّيها لصورة (ذاتية) مشوشة للغاية و مشوهة للهوية الجزائرية المتعددة و الثرية ذات خصوصية متميزة؛ ربما هذا التميّز و هذه الخصوصية هي التي أذكت نار الغيرة أو بذور الحقد على “العنصر الجزائري”. إرث هذه الهوية ثقيل جدا و ناصع لا يزول من خلال كل المحاولات المغرضة لتشويه صورة الجزائري و هو ينظر إلى وجهه في مرآة التاريخ المنصفة و ما قبله.. لا نزايد على أحد لكن لا نقبل أن يساء إلى هويتنا”الديناصورية” المهولة الضاربة جذورها إلى مقبل التاريخ.

-آلمني كثيرا المشهد الجزائري عند مغامرة عودتي -من الشمال-، (أوروبا) بعد غياب دام قرابة ٣٠ سنة .

أذكر قبل مغادرتي البلد وقتها لم يكن يشغل بالي كثيرا جدل الهوية الجزائرية. لم يكن هذا الطرح الساذج قائما و مطروحا بهذا الشكل الحالي الخطير . الهوية اللغوية و الثقافية و العرقية. تركتُ البلد و كانت هويتي واضحة لا شية فيها.. كنتُ أقول في نفسي أبعدَ آلاف السّنين من الوجود على هذه الأرض و ازدهار الحضارات و الثقافات فيها أفرضُ مستحدثا أو -مبتدعاً- سؤالا على نفسي، سؤال “اللقطاء”! برأيي لا يبحث عن نسبه إلا لقيط!. دراسات عالمية حديثة أُكّدت عام 2019 أن فقط صحراء طاسيلي الجزائر احتضنت وجود الإنسان إلى 1,9 مليون سنة! و هذه المنطقة من تراب الجزائر تحديدا تعد إرثا إنسانيا عالميا محميا من قبل اليونسكو. -فأنا هذا العبد الجزائري أكبر مُعمّرا و أكبر سنّا من كثير من “دويلات و إمارات ” عربية مستحدثة في المشرق و الخليج العربيين. فليس غريبا(تاريخيا) أن يمتلك الجزائري/ المغاربي تقويما زمنيا متقدما على التقويم الميلادي بما يعادل (عمر نوح!) أيّ السنة الأمازيغية تبتدئ من سنة تسعمائة وخمسين قبل الميلاد. و منه يقابل السنة الأمازيغية 2975 سنة 2025 الميلادية. (على المشكّك في هويته كجزائري قبل الغير أن يكون جادا، عقلانيا، محايدا إيديولوجيا في بحثه، فالمراجع التاريخية صارت اليوم و الحمد لله في متناول الجميع!).

-ببساطة: “جزائرية كل مواطن” تقتضي الإيمان المطلق -قلباً و قالباً- بِ”كُلّية الهويّة”، التي لا تقبل التجزئة و التفرقة و -العنْصَرة-، هي هوية بأمازيغيتها و عربيتها و إسلامها.

-جزائر هذه الألفية (و الألفيات الماضية) لا تحتاج إلى فتنة و نقاشات عرقية إثنية عقيمة و نبحث في جدلية (الديك،الدجاجة و البيضة ) عن “أصول القصة الوجودية”! لماذا الجدل الفكري لدى “اليساريين” متشدد مع الأصولية الدينية و متسامح مع ” الأصولية العرقية” كما عرّفتها أنا اصطلاحا؟. لا مانع من ذلك بل أشجع الدراسات الأنتروبولوجية و الإثنولوجية و التاريخية حول معرفة الأصول من باب أكاديمي، حفظا لتراث و ثقافات الشعوب من حيث مرجعيات النشأة. أمّا أن نجعل اللغة و العرق “صهوة طراودة” الخشبية نركب من خلالها لتفريق -المُوَحّد- مُذ آلاف السّنين فهذا مرفوض. فالجزائري يحتاج إلى التقدم أكثر نحو مستقبل الوجود و تحدياته قدوة و وفاءا بما فعله أجداده.. الجزائري لا يحتاج معرفة أصل و عرق و لون الفرج الذي خرج منه و لن يكون أبداً في حاجة إلى العودة و الرجوع إلى فرج انتمائه و أصوله. لهذا إلى كلّ جزائري يشعر أنّ جزائريته منقوصة أو يشعر بحنين إلى أصوله (المفترضة) المشرقية، اليمنية، العراقية، السورية المصرية، أو السودانية أن -يترك هذا الوطن- (مَركَب الحضارة) و ينطلق إليهم راشداً، مهاجرا، و يترك الجزائر لأصحابها و لمن يستحقها، أولئك الذين ليست لديهم “عقدة الهوية” و الانتماء المطلق و اللامشروط. و نغلق ملف (من أنا و من أكون و من أين أتيت؟). رجاءا، نريد أن نتقدم أيتها الأرواح الشاغرة !

*

-كنت أرى هويتي بكل يقين و وضوح كوضوح الشمس.. أنظر إلى “كُلّي العظيم” الذي لا يقبل المساومة و لا التجزئة(أمازيغي، عربي، مسلم) و بلدي هي الجزائر و منطقتي أو جهتي هي جزء من هذا الكل ، غربه ملكي، شرقه ملكي، شماله ملكي، جنوبه و وسطه ملكي أيضا.

-هل أخطأ بومدين و تسرع و كان على خطإ فادح في مشروع -دعم التعريب” بطلبه دعم إخوانه العرب في دول المشرق بِإيفاد “مدرّسين” لمساعدة إخوانهم بالجزائر في تكريس هذا المشروع القومي على كل المستويات كدعم و مشاركة “جمعية العلماء المسلمين الجزائرية” لمحو آثار “الاستدمار الفرنسي” و الذي حاول تهميش الهوية العربية الإسلامية طيلة قرن و نصف قرن تقريبا؟ و أنّ في تلكَ البعثات ناس مغرضين إيديولوجيا بذروا أثناء تواجدهم إيديولوجية “إشاعة تعريب و تثقيف” شعب متخلّف و أعجمي! (كما حاول الكاتب السوري-خِنْزرْ خِنْزرْ – دسّ مضلّلاته في رواية “وليمة لأعشاب العهر!). لم أكن أتصوّر أن هكذا “إشاعة” و هذه الكذبة و المغالطة استخدمتها بعض النّخب للأسف العربية من المشرق ستتمكّن من عقول الأجيال الجديدة المُسطّحة الفكر و تنشأ لديهم “عقدة المشرقي، النّبي ، العالم” صاحب فضل عليها. إشاعة “نحن من قوَّمَ لسان الجزائري عربيا”. كما كنتُ أعتبر أن أكبر خطر تقليدي قد يبث الشكّ الهوياتي بالمنطق التاريخي سيندلع و يستيقظ فقط من الأوساط الفرنسية الحقودة أو من عملائهم و أبنائهم بالوراثة الإيديولوجية.. الفرونكوفيليون الذين يشغلون مناصبا حساسية في صنع القارارات التوجيهية للبلد.. أن يصبح بعض الجزائريين و خصوصا بعض النخب المثقفة تعيش الآن بمركّبات نقص استعمارية “إذا عُرّبت خُرّبتْ!” و بمركب نقص أمام العنصر المشرق العربي : “نحن من قوّم لسان الجزائري عربيا”. بل وجدت في بعضهم من هذه النُخب من الجيل الجديد متقبّلة و مقتنعة تماما بالمؤامرة على هويتها، بفعل الإشاعة على أنّها “دون” نظيرتها في المشرق و الخليج العربيين، تسيطر عليها فكرة “الدونية الهوِيَاتية “، فبعد النظرة الاحتقارية الاستعمارية الفرنسية عملت بعض “العناصر” من بعثات المشارقة قبل رحيلها بدورها في إطار برنامج الشراكة العربية في دعم مشروع “دعم التعريب ” على تكريس الفكرة في جزائر القرن العشرين أو من خلال منجزاتهم الكتابية الأدبية المتعالية عند تطرقهم لكل ما هو جزائري!

-لا يجب أن ننصت أو ننساق دون وعي أو عن وعي إلى النظريتين المؤامرتين التي حاكها المشارقة القوميون و التيارات الفرونكوفونية التغريبية و أن نربك هويتنا بهاتين المقولتين (نحن من عرّبناكم يا عجم!/ أو -إذا عرّبت خُرّبتْ!).

-فتعريب (بالإسلام) ما هو غير عربي من الجزائري كان في حدود القرن السادس و السابع الميلادي، لأن هناك بحوث تؤكد وجود “اللسان العربي” قبل أن تطأ أقدام الفاتحين من -عُربان- (المشرق) و كل الملل أرض الجزائر .. و لا أريد هنا الحديث عن -تمزيغ ما هو فاتحي!- و نظرية -مزغنة- الكثير من الوافدين العرب أثناء استقرارهم في البلاد. فلم ينتظر الجزائري قدوم حثالة فكرية لا يمثل إلا نفسه على شاكلة “حيدر حيدر ” ليتعلّم شيء من إرث “الحَضَاضَة الفاسقة التي أسقطت أو أدّت إلى سقوط و تهاوي الخلافة الأموية” في الشّام و الأندلس و يقوّم لسانه عربياً!.

**

-صدمتي بالمشهد النخبوي الجزائري بعد كل هذا الغياب كانت قوية و مفجعة! و قفت على عدة قراءات و مفارقات رهيبة و خطيرة تمسّ كثيرا من شرائح المجتمع..كل يوم اكتشف بمرارة التحوّلات السلبية التي مسّت الوعي الجمعي الوطني.

-أوّل ما شدّ تعجّبي و كان صراحة غير متوقعاً من قِبلي هو أنّ ماسمّيَ بالغزو الثقافي الفرونكوفوني قد تمّ تعويضه بشكل محسوس بالغزو الثقافي “المشرق-خليجي”.. من الخطإ اعتبار اللغة لأي مستعمر كان خطرا، فما إن لم تمس بالثوابت المقدسة لهوية الأمة فهي إرث أو غنيمة -إثرائية – إضافية مستحقة. لمّا لام بسؤالهم بعض العرب و غير العرب الكاتب الجزائري المعروف كاتب ياسين: “لماذا يكتب بالفرنسية بدلا من لغة الضاد؟”، فأجابهم بِ:”أن اللغة الفرنسية هي غنيمة حرب و هي الأنسب لاستعمالها في إيصال أفكارنا و آراءنا كأمة متعددة الثقافات و كجزائريين”.

-أذكر في ثمانينيات القرن الماضي لمّا اجتاح انتاج السينما المصرية البيوت العربية و ارتكازه بتدرّج تصاعديا -مُمَنهجاً- على ثيم “الرومانسية/ الرومانطيقية ” حيث كان التوجه مدروسا للتأثير على الأسر المحافظة .. و قدم تمّ قصف بشكل متواصل و تدرجي و بتعمّد شديد العقل و الثوابت فمن مرحلة اجتماع كل أفراد الأسر (المحافظة) على مشاهدة مسرحية، أو فيلم اجتماعي إلى مرحلة فكّ هذا الارتباط و الوحدة لتجاوزها حدود الحياء و الحشمة و أصبح ربّ الأسرة أو ربته ممسكين بالرومونت كونترول تأهّبا لحدوث أي طارئ -رومانسي/ رومانطيقي قريب من الأيروسية- غير متوقّع من شأنه إحداث الإرباك و الإحراج الأسري؛ كقبل “ليلى علوي” و “يسرى” و “شريهان” و “أحمد زكي” و “عادل إمام” ، و “حسين فهمي” و “بوسي” و ما تصحبهم من مداعبات و قبل ساخنة و إيحاءاتهم الجنسية. كان والدي كلّما دخل بغتة البيت في أيّ وقت و عندما يجدنا “متلبّسين بآثام المشرق” و نحن نشاهد باهتمام كبير فيلما مصريا أو شرقيا و كان لسوء حظ ذوق والدنا (الذي كنا نراه متعجرفا و متطرفا)؛ كان كلّما دخل تخترق من التلفاز مسمعه هكذا جمل و مفردات :(بحبّكْ موتْ!/ اطفي النور عيبْ، الأولاد لسّه صاحيينْ، ماناموشْ، هههههة يوهْ منكْ! / حبيبي، أنا عاوزكْ بقوّة جنبي/ خطيبي موش حاسسْ بياَّ/ ذبلة الخطوبة/ كاتب الكتاب/ العفش/ الفرح و الدخلة/ شهر العسل / المهر و العفش/ زواج عرفي / العصمة بإيدي/ فسخ الخطوبة/ طلقني، طلأني، طلّأني يا مدحت أنا موش عاوزة أعيش الحياة دي معاك بتاع الزفت / أنا حرة في حياتي ، أدخل زي ما أنا عاوزة و أخرج زي ما أنا عاوزة/ فكان والدي يصرخ فينا بغضب شديد: أوقفوا عنّي هذا التلفزيون الزبالة، لقد سئمت من ثيمهم هذه ، كل يوم، و كل وقت ليس لنا إلا سماع نفس هذه القوادة! : (بحبّكْ، حبيبي وحشتني موتْ، أعطني بوسة ، خُذني في حضنك ، اتجوزّ، تتجوّزني، ما تسيبنيش أرجوكْ، طلّأْني حالا!) .. ليعلم قارئي العربي العزيز هذه المعلومة عن السينما الجزائرية، أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي انتزعت أكبر تكريم و جائزة في السينما عالميا و هي “الأوسكار” عام ١٩٦٩.

عنوان الفيلم (السياسي) “زاد” (بالإنجليزية: z) فلم جزائري – فرنسي مشترك من انتاج الجزائري “أحمد راشدي” و إخراج المخرج “كوستا غافراس” و بمشاركة الرعيل الأول من الفنانين الجزائريين. يُعدّ “زاد” -الفلم العربي الوحيد- الحائز على جائزة أوسكار فئة الأفلام الأجنبية حتّى الآن!ليس هذا فحسب بل انتزعت الجزائر و السينما الجزائرية أشهر جائزة في المجال و هي “السعفة الذهبية” عام 1975. كان هذا بعد الثورة مباشرة و انطلاق الثورة الثقافية أو بداية العصر الذهبي خلال فترة حكم “بوشلغومة” الرئيس الراحل “هواري بومدين”، ذلك البريق الثقافي الجزائري في جميع الميادين(ليس بفضل المشارقة أو غيرهم)، بل بفضل العبقرية الجزائرية …لأن ذلك الجيل “الحرّ” الذي لا يتكرر كان يحترم نفسه و واعٍ بهويته و كان يقدر مدى أهمية ” التميّز الجزائري”؛ لكن

شيئا فشيئا و في غياب سينما عربية-مغاربية قوية متزنة و راشدة فكريا و ثقافيا تمكّن القصف الممنهج للسينما العربية الشرقية من استعمار سلس و جارف و استيلاب لعقول المجتمعات العربية المغاربية المكبوتة و وصولا إلى الخليج. الغزو الثقافي لأشقائنا المشارقة اصطحبه بشكل متزامن الإنتاج الأدبي و لإبقاء الهيمنة الثقافية الفكرية الليبرالية منها طبعا المشرقية حيث كان كل فن من فنونهم يخدم بتقاطع فكري مشترك بعضهُ البعض حتى صارت هذه الأوساط الإنتاجية (في الأدب و السينما و الأغنية المصورة بالفيديو كليب ) تستثمر فيما بعد العصر الرومانسي لتتوغّل في ثيم الأيروسية و تصل إلى مبادئ الإباحية بمساعدة انتشار القنوات الفضائية عبر الساتل ! أصبح المغرب العربي سوقا واسعة مستهلكة بشراهة لمنتوجات (الغرام و اكسوسواراته) حسب “الأنموذج المشرقي” حتّى استشرت “المودا/الموضا” على مستوى المجتمع النسوي المغاربي ألا وهو تغنج حريمه حسب السياق باللهجة المصرية كعلامة انسلاخية تطورية .. كان لسان المجتمع النسوي على وجه الخصوص يُسلب شيئا فشيئا قبل أن تُسلب روحه و عقله و يُستَمال قلبه! فأُنتجت في الجزائر نماذجا بشرية بأرواح “شاغرة” و استفحل المد الثقافي المنحط بالاعتماد حصريا على “وسائل القوادة” التي ذكرتها حتى أفضت إلى ظهور مسوخ أخلاقية و كائنات غريبة كالفطريات السامة و هي أصوات عربية مؤبلسة نسوية طبعا في العشرية الأولى من هذه الألفية، و هي منتمية إلى المشرق ما بين عامي ٢٠١٧/٢٠١٦ ، كون هذه -المخلوقات – أو النماذج الشاذة لم تعد تعنيها تركيبة منظومة مجتمعها الكلاسيكية(التي تعتبرها نوال السعداوي) كهوفية و رجعية و لا تعنيها رتابة العلاقة الشرعية و لا ثيم منوطة بِفكرة الخطوبة و المأزون -المأذون-، و كاتب الكتاب و لا تحديد موعد الفرح و شهر العسل، بل هي تحتجّ من إجحاف المجتمع المتسلط الذكوري لها و لحريتها و تُطالب في الميادين العامة و فضاءاتها بالمساواة في التعدد العاطفي الجسدي؛ عندما أصبح (رجل واحداً لا يكفي-هُنّ!) ما دام -حسب تجاربهنّ-الأمر أصبح ناجحا من خلال الممارسة الافتراضية و ممكنا إلكترونيا في “العالم الأزرق” فلمَ لا …السماح به على أرض الواقع!.

-لقد فشلت أمة -الوَسَطى- و (الوسطية) عند المؤسسة العربية الدينية و مرجعيات الأمة الفكرية، و الثقافية ، كما فشل المحافظون داخل مصر و خارجها، أي داخل البلدان العربية في المشرق و الخليج و في مجتمعات “القوم التُّبع” ألا و هي بلاد المغرب العربي و صار “شواذهم من الجنسين في مجالات الحياة هم الذين يحددون أو يضبطون عقارب ساعات شهوة الفساد القِيَمي. اعتقد أن كثيرا أو بعضاً من المجتمع النسوي الجزائري كمثيلاتها في المجتمعات النسوية المغاربية لديها شبه “استيلاب عكسي للهوية الخاصة بالمغرب العربي و شبه استنساخ بالجملة غير مشروط و دون تفكير لعقلية المجتمع “الخليج-مشرقي، أو المشرق-خليجي”. فخلقت هوة أعمق بكثير بينها و بين ما تسميه هيَ (المجتمع الذكوري)، لأن الصور الأنموذجية للذكر الرومانسي أو “الرومانطيقي” التي ذكرها هواري بومدين في بداية السبعينيات و شاهدنها على شاشاتهن لعشريات زمنية من خلال المسلسلات و الأفلام و الروايات و الفيديو كليب “المشرقية” شبه منعدمة في الذكورة المغاربية المختلطة أعراقهم بين بربري مُعرّب و عربي مُمزغن و لم تجد لها إسقاطات فعلية عملية من شخصية الذكر المشرقي المثالي في الأفلام و المسلسلات و الأغاني و في “غرف الحرام المختصة في الخلوة الافتراضية” ، قوالب و صور منعدمة في شريكها الحقيقي الفض المتعجرف، المتخلّف ألا و هو الذّكر أو -الشريك سواء كان في علاقة شرعية أو لاشرعية- في ذلك المغاربي عربيا كان أو بربريا.!

-و هكذا مذ قرابة الأربعين عاما و لسلاسة التحوّل العميق في مفهوم -خاصية الهوية الجزائرية – و حتّى الجيران الأشقاء من البلدان المغاربية فقد استحوذ عليهم كالجاثوم الاستعمار الثقافي العربي بخاصّيته المشرقية على المشهد الجزائري و بشكل خاص، و لقد عرفت سجلات “الحالة المدنية ” ثورة مشرقية استبدادية بحتة و تم خلال هذه الفترة المذكورة “شرْقَنة” أسماء معظم مواليد الجزائر.

هذا مما أدّى إلى انتكاس “كُنيات و أسماء” عاشت لقرون طويلة ك:(الطاهر، الأخضر، الأزهر، هواري، حمدان، بشير، فيصل، الهادي ، عبد الناصر ، حسان، عيّاش، العايش، مراد، علي، عيسى، مروان، موسى، إبراهيم، عثمان، خالد، جميلة، خديجة، فاطمة، زينب، عيْشة، فطوم، طوزر، الزّهرة، عقيلة، شريفة، فتيحة، العطرة، الطاوس، حمامة، سهيلة، بختة، سرهودة، حدّة…إلخ.

-تحت “القصف الأبوي المشرقي” الثقافي المؤثر أدّى بالأسر الجزائرية و بشكل نابع من العقل الباطن بالكفر بخاصية تفصيل من تفاصيل الهوية الجزائرية المدنية و استبداله بخاصية تفصيل من تفاصيل الهوية المشرقية.. بعد كل ما ذكرته تولدت رغبة ملحة في تغيير “الأسماء كلها” لدى “الأنثى” أو ربة الأسرة الجزائرية؛ على أن تكون الأسماء أو المسميات من الذرية بأكثر مثالية و جوارية مع “العنصر المشرقي” و في حلقها غصّة كبيرة بسبب “مُسمّيات الأجداد القدية و كنياتهم اللالطيفة و اللاموسيقية و التي لا تتماشى مع العصر و أحدث لدى بعضهن عقدة نفسية اسمية بسبب المقارنة مع القوالب المشرقية و معاجمهم الإسمية. في مخيّلتهن معتقدات سطحية أنّ أسماء أكثر موسيقى و أكثر رومانسية و أكثر شاعرية و رمزية تنبعث منها الإيجابية الوجودية للحياة و روائح و عطور و بواخير “ألف ليلة و ليلة و ليالي مصر و الشام” في العصر الأموي لا تكون أكثر قربا إلا في أسماء ك: وائل، رائد، جواد، معتصم، راغب، قصي، عدي، حُسام،حسن، حليم، عبد الحليم، رأفت، عصام، هيثم، شاكر، سلام، عاصي، رعد،إيهاب، زكرياء، مُنذر، هاني، منير، رشدي، غسان، نزار، مدحت، سامي، يُسري ، علاء، برهان، عاطف، جابر، سيف، سامح، سامر، سميح، فهد، أسامة، سمير، سامر، ثامر، رانيا، إلهام، سوسن، شيرين، شريهان، عواطف، جلنار، رونق، غادة، نرمان، اسمهان، وردة، نورهان، نور، آية، هبة، ميادة، لطيفة، كرم، نجوى، ياسمين، شهلاء، رغدة، سعاد، يُسرى، خولة، شهرة، شهيرة، جوليا، جوليانا، هديل، أصيل، فيروز، وسام، انتصار، ابتهال، بسمة، سما، نرجس، منى، رونق، قمر، ليلى، ليال، زحل، سمر، وداد، ناهد، خلود…إلخ

-و هكذا باسم التنكّر (في اللاوعي) ربما للماضي بمآسيه و أمجاده و مُظاهرة الذاكرة الجَمعية و التراث الخاص تركّزت فيهم نزعة البحث عن الأفضل و تعويض ما هو قديم و ربما محكوم عليه بالرديء، رغبة البحث عن “الأنموذج و المثالي” حدث “الانجراف و الانحراف السلس إلى الآخر بفعل العقدة”؛ حتّى الهندام و أثاث المنازل و ما تبعها من ديكورات و صار المشهد “شرقي-خليجي”و كذلك أسماء أفراد الأسر الجزائرية -تشرْقَنت- و طُويت في سجل مواليد الأحوال المدنية إلى الأبد تقريبا الأسماء التقليدية و استبدلتها بأسماء معجم بلدان المشرق-خليجي.

*تاء تأنيث (المذكّر:

-لم يقتصر أمر “شرقَنة” و سلب “الأسماء المدنية” الجزائرية خصوصيتها الجهوية، امتدّ الأمر إلى -تلطيف المُلطَّف- (إلى درجة شبيهة بِخَنثنة الأسماء الذكورية) التي كان إيقاعها على الأذن خَشِنْ.. فتمّ -تغنيج- بدافع ظاهري و هو -تدليع الذكر المغاربي-، فتدريجيا اقتنع كثيرا من ذكور هذا الجيل بمُقترحات الأنثى في مجتمعه و تحققت بذلك فكر المساواة في أدقّ الفروق بين الجنسين في ورشة محاولة إعادة بناء الهوية و خصائص الشخصية .. و اقتنع الكثير بإضافة الأنثى لِ(تاء التأنيث) للمذكّر! . و لأنّ حامل اسم “محمّد” صار ثقيلا على لسان و أذن الجزائري أو العربي المعاصر فصار يدعى (موحة)، و (علي) حوِّل إلى (علُّولة و إلى عليوَة)، و (لطفي) تُحوّل إلى (تِييفا)، و (حُسام) إنقلب إلى (سومة)، و (الحسن) تحوّل إلى(سونة)، و (عبد القادر) صار يدعى (قادة)، (سالم/أو عبد السلام) عُوّض ب(سلّومة)، و (عبد المجيد) تحوّل إلى (مجّودة)، و (إبراهيم) عوّضَ ب(برهومة)، و (محمود) تحوّل إلى (حمّودة)، و (حليم) تحوّل إلى (حلّومة)، و(ساجد) انتقل إلى (سجّودة)، و (حميد) تحوّل إلى (ميدة)، و (زكرياء) انقلب إلى(زكْزُك، و زَكَارَة، و زِيكة)، و (لخضر/خضر) إلى (خضُورة)، و (عيسى) إلى(عسعس-أو عسعوسة)، و (موسى) تحوّل إلى (مسموسة) ، و (سمير) إلى (سمسم، أو -سمُّورة)، و (وحيد) صار يُغنّج بِ(وحّودة، و-وحدة-و حُودة)، (وهّاب) إلى (وِيبة، و إلى وَهبَة).. و (نسيم) تحوّل بلطف شديد إلى (نوسة)، و القائمة طويلة لظاهرة أو -لعبة تاء الخجلْ- في تأنيث واعٍ أو رُبّما لا واعٍ للمذكّر في الجزائر و الوطن العربي!. “تاء التأنيث” الملعونة التي تزعج تيار المجتمع النسوي اليساري و اللاديني في الجزائر و الوطن الإسلامي العربي كونها عُرفا ارتبطت بالحياء و الخجل، و الحشمة اعتبرنَ (الله)، إله المسلمين صاحب فكر “ذكوري” متحيز بشكل واضح مع الرجال في مسائل جوهرية ك(التعدد، الميراث، العصمة)، فليس مستبعدا أن في كواليسهم و نواديهم -يتلابزون- سخرية باسمه الأعظم و يتطاولون على جلالة قدره و يضيفون تاء تأنيث (الله) اسم ربّ العالمين فينطقونها (لُوهَة)!.

و صار المجتمع الجزائري في هكذا تفاصيل -هَوَياتية خاصة- يشبهها إلى حدّ ما.. و حتى على مستوى الشارع الجزائري و المشهد العام صار شبيها بها أيضا، إذ خسرت الفرونكوفونية حربها، فلافتات المحلات و المراكز التجارية و بعض الإدارات فيها عوّضت الكتابة باللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية التي تقهقرت على مستوى لسانيات الفرد الجزائري و الذي صارت ميالا بشكل ملفت في استخدام الإنجليزية ، اللغة الاستعمارية التي يستخدمها العالم المشرق-خليجي العربيين كلغة وطنية ثانية.. و الجزائر التي تركتها بدين واحد و مذهب واحد و طائفة واحدة، بدأت تشبه إلى حد ما المشهد في المشرق-خليجي حيث أصبحنا نتحدث عن تعدد الأديان و عن الطائفة المسيحية و عن الطائفة الشيعية و عن مذاهب أخرى، بل سمعت بالقراءة (من هنا و هناك) حول فتن بدأت تشيع في عدم تسامح الجزائر مع الأقليات الدينية و هي تلميذ غير نجيب في هذا الجانب.. و اطلعت على أشرطة وثائقية فرنسية في بداية هذه الألفية أن أقلياتا من “بربر القبائل” تابعون للثقافة الفرونكوفونية يشتكون من خناق مُسلّطٌ عليهم يمنعهم من ممارسة عقيدتهم المسيحية و بعدها أصوات تابعة للثقافة المشرق-خليجية تندد هي أيضا بالخناق الممارس عليها و بالتضييق على المذهب الشيعي، نحن نعلم جيدا و العالم بأسره ماذا فعلت نعرات و نزعات المذاهب و الطوائف في العصر العباسي و الأموي (في المشرق و الخليج) و إلى يومنا هذا بشعوب المنطقة؛ فالله أعلم ماذا ستفعل بالجزائر هكذا فتن مذهبية طائفية -نامية في الظل و الظلام – ما لم تُقطّع هذه “الأعشاب” الخبيثة من تحت أقدامهم.. إنّ(فكر) تنمير المذهب السنّي في عقر داره (و لو أنه ليس بريئا في كثير من القضايا و المسائل…) على أنه مذهب انبثقت منه تيارات متشددة رجعية “أصولية” لها أوجه فروعية عدة لعملة واحدة كالسلفية و الإخوانية و التكفيرية، و الوهابية.. مذهب جبان و فاشل و عاجز عن الدفاع عن مصالح القضايا العربية ضد الصهاينة و حلفائهم عكس ما يفعله “المذهب الرافضي” لأمر جلل لم يأتِ من فراغ !.

-الأرض التي تركتها قبل ثلاثين سنة كانت تتكلم بشكل تعايشي توازني حسب جهاتها العربية و الأمازيغية و الفرنسية وجدتها اليوم تتكلم العربية و الأمازيغية و الإنجليزية! هل حدث من بعدي إرباك سريع للهوية اللغوية.. و كأن السبب يعود إلى انقراض جيل الخمسينات و الستينات و السبعينات الذي كان فرونكوفونيا و عوضه تدريجيا “جيل جديد الآتي من الثمانينات” الذي سقط في حجر و حضن غزو الثقافة العربية المشرق-خليجية. و مع ذلك مازالت بعض نخبهم تطالب المغاربة و خصوصا الفرد الجزائري بمزيد من التنازلات اللهجاتية (وليس العكس) و بِ -تَهوينْ- و إفصاح أكثر للهجات الجهوية الشعبية المعقّدة في الفهم! بالرغم من أن الشعب الجزائري يفهم كل لهجات (العرب) في المشرق و الخليج العربيين تدّعي بعض أوساطهم أن اللهجة الجزائرية صعبة للغاية.. مثلما هو الحال بالنسبة إليّ كذلك فإني أرى اللهجة المصرية و السورية و اللبنانية أقرب إلى فهمي من لهجات بلدان الخليج العربي كالعراق و غيره.

**

*وباء مركّب نقص أو عقدة “المشرق-خليجي ” (العرّاب-المعرّب) و محاولات إرضائه كما يفعل تماما أذناب و بقايا الفكر التغريبي مع “عقدة فرنسا” الكولونالية!

-من بين المغالطات التاريخية الكبيرة و التي اعتبرها إجرامية في حق الذاكرة الوطنية هو زرع هكذا مغالطات و أكاذيب تفيد أن الرواية الجزائرية الناطقة بلغة الضاد كانت جدّ متاخرة على الصعيد العربي و مقارنة بالأدب الجزائري المنطوق فرنسيا.. و قد روّج هذا الفكر المغالط لا أدري أسبابه في تلك الفترة الحرجة من فجر الاستقلال، باعتبار رسمي أن رواية ” ريح الجنوب” الصادرة عام 1971، للشاعر و الأديب الروائي “عبد الحميد بوهدوقة”.. أولى رواية جزائرية ناطقة باللغة العربية. (سيأتي السياق و تتسع الفرصة للحديث أكثر عن الحركة الأدبية (مئة بالمئة جزائرية) ما بين القرن الثامن عشر و التاسع عشر).

“ريح الجنوب” لعبد الحميد هدوقة التي تتناول فيها هشاشة الوضع السياسي و المجتمعي بعد رحيل فرنسا خاصة من خلال ثيمة “الصراعات الأيديولوجية” بالإضافة إلى أزمات و صراعات طبقية التي عايشها الشعب الجزائري في فجر الاستقلال و التي من افرازات و آثار أكثر من قرن و ٣٠ سنة استعمار، وقهر للطبقات الكادحة المحرومة، موازاة مع تواجد وُكلاء غير مباشرين للاستعمار الفرنسي و هم زُمر الطبقة الإقطاعية. و ارتبطت رواية الكاتب “عبد الحميد بن هدوقـة/ «ريح الجنوب»، بفترة أو مرحلة الحديث التطبيقي لمشروع هواري بومدين الغالي وهي “الثورة الزراعية”. فعكس المغالطات إذن فإن “ريح الجنوب” ليست أولى الأعمال الناضجة روائيا للمبدع و الكاتب الجزائري المُعرّب أو المزدوج لغويا. فللكاتب الجزائري قصة عشق تعبيرية قديمة مع لغة الضاد فَ”

«حكاية العشاق في الحب والاشتياق» المنشورة سنة1849 لمؤلفها “محمد بن إبراهيم / المدعو (الأمير مصطفى) لدليل على النشاط السّردي الضّادي قبل و بعد قرن و ثلاثين عاما من الاحتلال الفرنسي.

-فمن كذب علينا (على خلاف رواية -وليمة أعشاب العهر -الأيروسية ، لحيدر حيدر) بأننا نشبه رجال الكهوف، متحجرون و أن المشارقة علمونا أيضا في الجزائر المغاربية (معاني الحضارة و الرومانسية و العشق و الاشتياق .. و الصّياعة و المياعة أيضا!) ؟. طبعا لرصيد الكاتب الجزائري -المعرّب- أعمال أخرى كَ «غادة أم القرى» لصاحبها الكاتب “رضا حوحو”، و كذلك نتاج زميله الجزائري “عبد المجيد الشافعي” صاحب منجز «الطالب المنكوب» ، أو الكاتب “نور الدين بوجدرة” صاحب كتاب “الحريق”و الذي اعتبره النقاد من خلال نضجه الفني

أول الأعمال السّردية الجزائرية المكتوبة بالعربية، و الصادرة عام 1957. أي في هذا التاريخ تحديدا هناك “ما تُسمّى” دول عربية لم تُنشأ بعد جغرافيتها و لا تاريخها ! صدرت رواية “الحريق” لنور الدين بوجدرة بعد عام من صدور “نجمة” كاتب ياسين.

-*اعتبرت بعض الأوساط من “الأَنتِلِجانسيا” العربية في مصر و مرورا إلى دول “الشرق-أوسط و الخليج العربي” أن من حقهم الوصاية الفكرية و الدينية و ريادة العالم العربي من المحيط إلى الخليج .. و أنهم الورثة الشرعيون للاستعمار الإنجليزي و الفرنسي بعد تفكيك الإمبراطورية -العصمانية- العثمانية؛ و أنهم يمتلكون شرعية القومية العربية و شرعية إملاءاتها السياسية و الثقافية على باقي البلدان العربية أو -المُعرّبة حسب أكاذيبهم التاريخية-.

-كان جيل السبعينيات و الستينيات و الخمسينيات الوطنيون منهم في الجزائر في تواصل تاريخي هوياتي مستمر مع الجيل الثوري و الجيل الثوري كان في اتصال وثيق مع جيل الثورات الشعبية في القرن التاسع عشر و جيل التاسع عشر كان في اتصال وثيق مع الأجيال التي سبقته حتى إلى أجيال الدولة “النُومِيدية” و إلى ما قبلها؛ فلا أدري صراحة لأيّ سبب من الأسباب الموضوعية المرحلية التاريخية التي جعلت من جيل الثمانينات و الجيل الذي تلاه من القرن العشرين في شبه شرخ أو قطيعة مع جيل الثورة و في شبه أمّية مطلقة لتاريخ الأجداد الذين كان لهم الفضل في بناء الهوية الجزائرية التي تمتد إلى عشرات الآلاف من السّنين. جيل -شاغرا فكريا- يشكو الفراغ المعرفي المطلق لأسباب قيام دولته (و هي أقدم دول العالم)؛ جيل عن -جهالة- خطير جدا في تمثيله لهوية أجداده، لأنه يعاني من متلازمة “فقدان الذاكرة”، أو هناك شرخ ما أصاب هويته الفردية، أو الشخصية . هل هي من تداعيات و افرازات العنف الفظيع الذي مورس في “العشرية السوداء الدموية” بالإضافة إلى ممارسات العصابة السياسية لما قبل الحراك جعلته يعزف لا إراديا أو ربما إراديا عن ذاكرته و يرفض مراجعة مقومات هويته و أن الصدمة بما حدث و آلام تلك الأزمات جعلته يوصد كل أبواب التاريخ و تراثه الإنساني العالمي المشرف البعيد و الخاص به كوريث شرعي و أصبح لا يعرف أو لا يريد أن يعرف من يكون حقا! أي ما أسميه بِ Le déni identitaire (النُكران الهويّاتِي)، أو (العزوف الهويّاتي-

Le désintéressement identitaire ) ؛ بينما يفتخر ابن النيل و الأهرامات بنيله و أهراماته، و يفتخر ابن الرافدين و بابل برَافِديه و بابله، و ابن اليمن بسبإهِ و الشامي بتاريخه الأموي تجد “شاكلة” من هذا الجيل و المؤسف بعضها من المثقفين يشعر بالنقص أو ب (الشغور الهَوَيَّاتي le vide identitaire ) و بالعقدة و ربما بالدونية أمام نظرائه من باقي الشعوب العربية، بسبب -ذلك الشغور المعرفي و الروحي – فقر معلوماتي و ثقافي مدقعين، و إضافة إلى جهلهم تضاف مركبات النقص التي زرعوها عنوة فيهم للأسباب التي شرّحتها ذكرا في هذه الدراسة.

-فمركّب النقص أو عقدة “المشرق-خليجي ” و محاولات إرضائه، صارت عظيمة متجلية خاصة لدى شريحة تعتبر نفسها مثقفة و مبدعة و تمثل نخبة البلد؛ ألا ساء ما تمثّلون! هؤلاء -قد يربكهم أي شخص- تافه ينتمي إلى دول الشرق الأوسط أو الخليج أو في تلك الدويلات التي ابتدعتها بريطانيا في القرن العشرين و قد يكون جزائري واحد عمره أكبر بمرتين من تلك الدويلات، و دون الحديث عن تاريخ وجود الأمة الجزائرية!

-هذه النماذج من هذا الجيل الذي هو في قطيعة مع هويته الحقيقية داخليا فهو بالأحرى -مُتَجَهوَن- و -متَعرقن- منكمش بشكل واضح و مفضوح على (جهته و على عرقه) و هذه من بين المصائب الكبرى التي كرسها فساد عصابات متعددة و خاصة في عهدات بوتفليقية التي انتهجت “سياسة فرق تسُد”، لإقحام أغبياء الشعب من أشباه المثقفين و من أشباه الكتاب و الفنانين في لعبة التفريق و التمزيق و الإلهاء بالجهوية المقيتة و قطع الطريق أمام أفكار الوحدة الوطنية و إضعاف واقعنا الإنتمائي أنّه: “كلنا جزائريون بثقافات مختلفة تصب جميعها في تراث الهوية العظمى للوطن أو للأمة الجزائرية”.

-المُزايدون الملتَهون بفخّ (الهوية اللغوية و الهوية الجهوية و حتى الهوية الدينية المذهبية و الطائفية) و منهم تلك النخب (التي ترى للأسف نفسها في الجزائر لقيطة ثقافيا و تاريخيا) فتتعامل بشكل “انبِطاحي، خضوعي” لثقافات و تاريخ المشرق و كذلك تفعل مع العنصر المشرق-خليجي العربيين! .تقول رواية “وليمة أعشاب البحر ” لِحيدر حيدر كلاما شبيها لكلام سمعته و قرأته مرارا في هذه الألفية:

-“فكلّ جميل لا يأتي إلا من العراق (الذي نحبه حُبّاً عظيما) و مصر و لبنان و كذلك الإمارات الأمّارة بالبريق!..أمّا من الجزائر فهو مستبعد !: “اعذرونا يا أسيادنا المشارقة و الخليجيين؛ نحن -في شمال أفريقيا لا نتقن لغة الضاد مثلكم، لكم وحدكم ريادة الحضارة و لكم ريادة الشعر و القصيدة و الأدب و لكم ريادة النشر و التوزيع، و لكم ريادة السينما و لكم ريادة الأغنية و لكم ريادة الوسامة و الجمال و لكم ريادة كل شيء؛ فهلاّ تصدقتم على محبيكم في الجزائر و المغرب العربي برضاكم عنا، كم نحن بحاجة إلى دعّ-مكم؟.. نعم أيها القارئ ليس هذا هذيانا منّي أو تجنٍّ منّي على شريحة جزائرية مغاربية تعتبر نفسها مثقفة و مبدعة.. فبالتجربة الماضية وقفت على هكذا آراء و سلوكيات نماذج تعيش و تستمد وجودها و تبرره على هوامش “الشيطان الأزرق”، كائنات تجهل تاريخ بلدها و تكرر باستمرار أسئلة (الهوية)، ما زالت تتخبط في سؤال:(من أين جئنا و انحدرنا و ما هي أصولنا و ما هي لغتنا الأم و ما هو عرقنا و هل نحن شيعة أم سنّة و هل الكُسكس جزائري أم مغربي أو تونسي أو ليبي؟ و هل هم العرب الفاتحين الذين جاءوا بهذا الطبق أم هو طبق خاص بالأمازيغ/ السكان الأصليون ؟)

-أضرب مثلا حيّا بواحدة من بين هذا الجيل -الناكر و الجاهل- في آن لهويته و لم يقدرها حقّ قدرها و لم يعطها حقها من الإنصاف، تعتبر نفسها مثقفة و كاتبة و ما هي إلا “منتوج” مشوّه لهذا الصراع و هذه الحرب “المزدوجة” تقودها بشكل متزامن تيّارات كلٍّ من بعض لوبيات فرنسا و بعض من الانتلجانسيا العربية اليسارية الليبرالية؛ أقول عنها “مغرورة و مغمورة”، كونها في أوجّ حميمة تبادلها المتجانس -جنسياً- مع كاتب يعيش في عاصمة من عواصم المشرق العربي و كانت تبدي له كل الإعجاب و الانبهار و في خضم تواصلهما و تعمّقها في مجاراته، اكتَشفَتْ الكاتبة أنه ليس كاتبا مشرقيا بل هو كاتب من أصول جزائرية فأخذت بكل حماقة تنطق كفراً و تقول له:”لُغتُكَ مُذهلة و وسيمة مثلك و كأنّكَ لستَ جزائرياً!”.. /هنا واضح التنصّل كخيانة من الهوية من خلال عقدة المشرقي!/ لقد أغواها و ضلّلها و غرّر بها أدب الافتراض و معاقرتها لأزلامه المتوزعون كالفطر السّام و كالشياطين في (الفضاء) و رغم قلة تجربة هذه الأخيرة إلا أنّها نصّبت نفسها (في لحظة لا وعي و طيش و انتشاء اللحظة!) و بكل غباء و غرور كناقدة و خبيرة في الأدب الجزائري الكلاسيكي و المعاصر بكل أجياله.. و استطاعت أن تحكم عليه بالسّوء و تراه غير جميلا و تنقص منه و من كتابه و تعتبر الكاتب “المشرقي” هو أكثر كفاءة و أدبه -أكثر جمالا- من الكاتب الجزائري. الحقيقة جدّ مؤسفة، موجعة، و صادمة ! و لا الضّالين آمين!. و هذا ما توصّلت إليه من نتائج هيمنة الغزو الثقافي لدول المشرق العربي و الخليجي منها و زرع مركّبات نقص واهية في هذا الجيل الذي لا ينظر إلا إلى “سرّته” و إلى مصلحته الشخصية الضيقة و دون وعي بعمق حقيقة هويته التاريخية و السياسية و الأدبية و لا يتحرّج بأن يبدي استجابته ل “ضعفهِ” و انبطاحهِ مجّانيا أمام الآخر (اللاجزائري)؛ المزروعان فيه كمتلقّي سلبي لجميع الايديولوجيات الكيدية به!. “أرواح شاغرة” هتكت بحجم هويتنا الحقيقية كل هذا بسبب “وسائل الافتراض” الافتضاضية لكل القيم المتوارثة مذ آلاف السّنين!

-لا يمكن لهكذا نماذج خائنة لنفسها قبل خيانتها للهوية الجمعية أن تحمل قضية وطن أو أمة و تساهم في مشروع وعي، هي كائنات “لا تنظر إلى أبعد من سُرّتها”. كائنات شاغرة على استعداد بأن تُملأ بأي شيء فارغ كان ! الشغور لا ينتج الا شغورا!. “يأتي الفجور بعد الشغور الروحي و الفكري و بعد فقدان الإحساس بالإنتماء”(ل.خ).

**

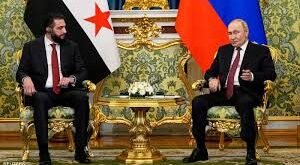

هل كان مقصودا من قبل الكاتب السوري “حيدر حيدر” اختيار الجنسية العراقية لبطله “مهدي جواد” في الرواية المشوهة بشكل واضح لصورة الجزائر الحضارة لسببين واضحين هما : أولا جبنه و خوفه من بطش النظام السوري له، و السبب الثاني الأكثر لؤما و خبثا هي تلك “الخصوصية” و القرابة التي تشترك فيها عقلية الجزائري بالعراقي، و التقارب الكبير بين الشعبين و النظامين في تلك الفترة. لو أحدهم يسأل الآخر سؤالا كهذا: من يكون هذا الشعب؟: هو شعب متهوّر، سريع الغضب، ثائر، متعصّب، قاس، سريع الصفح، شجاع، شهم، عنيف، مسالم، صبور ، متسرع، عنده فرط في النخوة و الكبرياء ، و عزّة النفس عنده تذبح، وانكسارها قاتل؟ ستكون الإجابة إما (الشعب الجزائري )،و إما (الشعب العراقي)؛ الشعبان الوحيدان العربيان بنظري -حسب تجربتي و معرفتي – المتشابهان في هكذا “خصائص”، لو لا تفصيل اللهجة لقلت أن هذا الشعب من ذاك! فهل كانت نيّة الشيوعي السوري “حيدر حيدر” الروائية هي محاولة بذر فكريا الكراهية بين الطرفين و تسميم العلاقة التي تربط بين الشعبين في تلك الفترة، -ففي نفس الفترة التي كان الخبيث “حيدر” يؤدلج و يكتب تفاصيل روايته في عنّابة ، استطاعت الجزائر إيقاف الخراب و الدمار و المأساة الانسانية بين الشعبين التي دامت ثماني سنوات(فاتفاقية الجزائر هي اتفاقية تاريخةوقعت بين دولة العراق الشقيقة و الدولة الإسلامية الفارسية الإيرانية في 6 مارس عام 1975 و خلّد هذه الاتفاقية صدام حسين، حيث كان نائب الرئيس العراقي آنذاك و نظيره شاه إيران محمد رضا بهلوي وبإشراف رئيس و حصري جزائري قاده الرئيس الراحل هواري بومدين..).

-فهل كان السوري “حيدر حيدر” من خلال روايته يحاول أن يفتن التقارب و التشابه الجزائري العراقي ؟.

*

-ما دمت اتحدث عن “بونة”(عنّابة) معشوقة مفدي زكريا و عن “أعشاب بحرها” التي رواها بعهره الكاتب السوري ” حيدر حيدر ” تحضرني هنا روح صديق لي ابن هذه المنطقة و المدينة المشعة و الفاضلة الصديق الإعلامي و الأديب الجزائري و الكاتب الراحل دون “ضجيج الذباب الأزرق” و هو الأديب “عمر بوشموخة”، صاحب الفضل على جيل كامل و كثير من المبدعين الشباب و المثقفين في زمنه لمّا كان مشرفا ثقافيا أدبيا في صحف و حصص إذاعية، و صاحب كتابات كثيرة و منها عمله “أوراق أيلول” الذي قمت برعايته شخصيا قبل نشره في كتاب من قبل صاحبه و ذلك بنشر العمل تباعا في حلقات على صفحات “صحيفة القلاع” التي كنت أشغل إدارة تحريرها و مسؤول نشرها بطلب من الكاتب المأسوف على رحيله باكرا بينما كنت أعيش في المهجر، في بلاد الشمال (أوروبا)..

-تناول صديقي “عمر” رحمة الله عليه في فيفري ٢٠١٢ على منصة “إعلامية” موضوعا حساسا فرضت جدليته نفسها فيما يتعلق ب”القصة -أو الكتابة – النسوية في الجزائر:بين الالتزام والوعي بالذات !”فمن ما كتبه “بوشموخة” في انطباعه هذا :

(…نكتفي بما يذهب إليه الرأي الغالب، من أن الأدب الملتزم، هو ”كل أدب يقف إلى جانب الإنسان لا فردا منعزلا”، وإنما ممثلا للإنسانية كلها، في تاريخها الطويل في كل زمان ومكان ليجسم صراعه الرهيب ضد الاستغلال والعبودية، للوصول إلى الحرية الكاملة الشاملة في ظل مجتمع عادل···”

***

(…) هل كان لابد من هذه الافتتاحية لمعرفة -ملامح الالتزام الأدبي في النص الذي تنجزه المرأة المبدعة الجزائرية-، وأعني تحديدا في تجربتها الفنية مع القصة القصيرة وفي الرواية؟!··

إن هذا التساؤل يستمد شرعيته، من كون النص الأدبي للقاصة والروائية الجزائرية، مذ صنع وجوده وسجل حضوره في الساحة الأدبية والثقافية، حاملا لملامح الالتزام من جذوره، إزاء الوطن بأبعاده النضالية والاجتماعية والإصلاحية، انطلاقا من إحساسها القوي بالانتماء للأرض التي أنجبتها، ومن إيمانها العميق بأن القلم الذي تحمله بين أناملها، لن يكون له معنى إذا لم يكن ناطقا بمعاني الثورة والتمرد والتحرر، ربما لإحساس القاصة والروائية الجزائرية، بأن المرأة ليست بأقل من شقيقها الرجل من المعاناة، بل إنها تدرك أكثر أن المرأة الجزائرية خلال مرحلة الكفاح المسلح، واجهت الفقر والتشرد والترمل، الأمر الذي يجعل من المبدعة الجزائرية، أكثر تعبيرا عن واقع المرأة الجزائرية، وتصوير معاناتها، ومشاركتها في الواجب المقدس، واستجابتها لنداء الوطن، مثلما يتضح ذلك في ”صور من البطولة” لشيخ الأدباء والكتاب الجزائريين “محمد الصالح الصديق” في قصة تحمل عنوان ”نسيمة تستشهد في المعركة” حين ترد بطلة القصة على طلب الخطيب لاستكمال إجراءات الزواج، فتمتنع الفتاة قائلة: ”·· إن نداء وطنيا قد سبق نداءك، وأن تلبيته أوجب عليّ من تلبية ندائك، ولست أدري ما متعة الحياة الزوجية والوطن العزيز يسبح في بحر الدماء والدموع!” بالمعنى الذي يفيد، أن القاصة الجزائرية، لم تختر موقعها في صف الإلتزام بالثورة والوطن، انسياقا من التيار، بقدر ما كان التزامها نابعا من إحساسها بالواجب الوطني والأخلاقي، وإيمانا منها بمسؤولية القلم الذي يمثل سلاحا يشبه المعنى الذي يقصده ”سارتر” في كتابه ”ما الأدب؟”··

حيث يقول: ”إذا تكلم الكاتب فإنما يصوب قذائفه في مكتنه الصمت، ولكنه إذا اختار أن يصوب فيجب أن يكون له تصويب رجل يرمي إلى أهداف -لا تصويب طفل على سبيل الصدفة مغمض العينين ودون غرض سوى السرور بسماع الدوي-”· و يضيف “عمر” انطباعه لتبيان ماهية الكتابة و ماهية الالتزام الشامل لمعنى بالقضايا الكبرى للأمة(… فإن كان التزام القاصة الجزائرية بالقضية الوطنية، فلأنها الأكثرالتصاقا بالأرض وبالتربة التي تنتمي إليها من شقيقها الرجل، بحكم جذوة العاطفة المتأججة التي تختص بها المرأة كأنثى··

وإن كان التزامها بالوضعية الاجتماعية، فلأنها خير من يغمس ريشته في هموم المجتمع وانشغالات الناس، لإحساسها الفطري بالمعاناة والآلام التي من حولها··

وتأسيسا على ذلك، فإن الوعي بالإلتزام الذي نلمحه في الكتابات القصصية والروائية، لدى الجيل الأول خاصة، لا نكاد نجد له موقعا غير التموقع في الخندق النضالي ببعديه الوطني والإجتماعي، حيث أن من يقرأ قصص الأديبة ”زهور ونيسي” يقف على مدى إحساس المبدعة الجزائرية بالظلم والثورة على الوضع المزري الذي يفرضه واقع الاحتلال والاستعمار··

ففي مجموعتها ”على الشاطئ الآخر” تفصح القاصة عن التزامها بقضية المرأة الجزائرية، وعن الدور النضالي الذي ينتظرها للثورة على الظلم والقهر، وكل أشكال الإضطهاد الممارس على المرأة، في محاولة لإبراز دورها الذي لا ينبغي أن يكون أقل حظا وأهمية من دور الرجل، بالرغم من مناظر البؤس والتزامل والاغتيالات التي تتعرّض لها أو تقع أمام بصرها من قبل بطش المستعمر الفرنسي، حيث لم يمنعها هذا المنظر المؤلم من أن تتحمّل المرأة الجزائرية مسؤوليتها اللذود عن حرمة الوطن من خلال صون كرامتها، وإبداء شجاعتها في مقاومتها وتصديها لمختلف أشكال التعسف، بل تذهب بعيدا حين تصور لنا القاصة -دور المرأة الأم في إغراء ابنها المجاهد في الفوز بنعيم الجنة عن طريق الشهادة-…)

-و لأنّ ثورات و أمجاد هذا الشعب أجبرت أعداء الأمس قبل الأصدقاء باحترامنا و على الاعتراف بعظمة الفرد الجزائري من ذكر و أنثى، من وراء البحر عن دار النادي الفرنسي للكتاب Club français du livre يصدر الكاتب الفرنسي “إيف كوريار Yves Courrière في جانفي 1972 عملا روائيا تاريخيا ضخما في شان الثورة الجزائرية من 4 مجلدات حيث عنون المجلد الأول بعنوان استثار نخوتي كجزائري -حرّ- و أذهلني كأديب:

“أبناء جميع القديسين، الحرب الجزائرية”، المجلد الأول.

« Les fils de la Toussaint/ La guerre d’Algérie -Tome 1 »

-و يعتبر العمل الذي قام به “إيف كوريار” ضخما من حيث القيمة و الشهادات السّردية التاريخية للثورة الجزائرية بأجزائه الأربعة:

Le temps des Léopards, III/L’heure des Colonels, IV/Les feux du Désespoir)

-*الجزء الثاني يحمل عنوان:”زمن الفهود”، الجزء الثالث معنون بِ”ساعة العقداء” أمّا الجزء الرابع و الأخير فيحمل عنوان “نيران اليأس”. و تمت إعادة طبع هذا العمل الأدبي الملحمي من قبل دار “فايارد Fayard” عام 1973.

-إن “جميع القدّيسين la Toussaint”، هو عيد و يوم عطلة من كل عام في -الفاتح من نوفمبر- عبر العالم المسيحي و تحديدا في فرنسا. و أعطى الكاتب الفرنسي صفة القداسة لشهداء الثورة الجزائرية و تمجيد ال6 رجال الأوائل و الأشاوس الذين -تجرّأوا- في وجه القوة الاستعمارية الفرنسية و فجروا ثورة نوفمبر التحرُّرية. و بينما كان الكاتب و المثقف الفرنسي يقدّر و يمجّد دماء الشهداء الأبطال كان وقتها و في ذات توقيت سرد أحداث رواية “وليمة لأعشاب البحر” الكاتب العربي السوري “حيدر حيدر” من خلال بطل روايته -مهدي جواد- العراقي، في الجزائر يشرب الخمرة و يخالل و يزني مع “بغايا بونة” المستنيرات، المثقفات و يعتبر دماء الشهداء هي دماء لِخنازير و قردة (عطنة/عفنة/نتنة!).

**

-*لماذا ينظر “الرذائليون” من الكتاب “المشارقة” و الخليج العربي الجزائر من خلال المبدعة و الكاتبة الجزائرية على أنّها و قبل كل شيء “أنثى” جوعانة جنس، تُحبّ -أن تتعرّى- و هي في انتظار من يطفئ نار الفقد؟!

(عجبا لسخرية الحياة مذ القدم كانت قضية “الأدب و الفن” الرئيسة هي محاربة “الرذائل و الفواحش”، فقاومت كثيرا و صمدت هذه الأخيرة حتى أصبحت “أفعال الكتابة و الفنّ” “رذيلة” و اكتسبت بذلك الفواحش أو الرذائل القدرة على الكتابة فأعلنت الهجوم المضاد الشرس على “الأدب و الفنّ”. )

-من جيل (البرنوس و القشّابية و الملحفة و الملاءات و العباءات و القفطان، و الحائك و القندورة) إلى جيل أسطورة “القديس فالونتان” و ال”كتابة في لحظة عري”، أو لمّا يصبح جسد الأنثى “بؤرة متطلبات الكتابة النسوية و الذكورية معا”..

-موطّأ الحديث: كانت من بين مشاريعي الإبداعية و الإعلامية في السنوات القليلة التي خضتها في المهجر و تحديدا في باريس بدءاً من يناير ٢٠١٧ هو مشروع صحيفة “الفيصل” .. لقد جعلت هذا المنبر و هذه المحاولة النضالية (فكريا و ثقافيا) وسط كل هذا الضجيج و الرداءة و الانحطاطية فرصة لاكتشاف و احتواء المواهب و الطاقات الإبداعية العربية دون استثناء.

كان شعار و خط “الفيصل” (صوت من لا صوت له!)، لم يتأخر خفافيش الوطن العربي و سُرّاقَهم أن سطوا علينا و سرقوا الشعار .. صحيفة مشهورة تاريخية في لبنان لم يحرجها الأمر و راحت تلصق الشعار على صفحة جريدتهم بنسختها الإلكترونية (جريدة السفير)، و كذلك نفس الشعار تم خطفه إلى صحيفة افتراضية مشبوهة من طرف إعلامي مشبوه في العراق (يدعى الكاظمي).. مع ذلك لم تثنيني هكذا تصرفات لا أخلاقية في شيء .. و بصفتي المشرف العام للصحيفة و بإمكانياتي الخاصة وضعت السقف عاليا رغم السرقات و الاقتباسات لأفكارنا المستمرة و المتواصلة التي انتهجتها بعض صحف البلاد العربية بما في ذلك بعض الصحف الجزائرية فيما يتعلق بالملفات الأدبية و الإبداعية؛ كون الصحيفة كانت شاملة و ساخرة و تصدر باللغة الفرنسية و العربية. فطريقة التعامل مع المبدع المبتدئ و الناشئ و المبدع المتمكن و المخضرم أيضا كانت منفردة في الاحتفاء بالنصوص مهما كانت مشارب و توجهات المبدعين. أردت-محاولا-استرداد شيء يفتقده المشهد الإبداعي في الوطن العربي و في الكتابات العربية و هي الجدية و الالتزام بقضية جوهرية مشتركة أو خاصة بكل قطر عربي . استطعنا من جانبنا الإسهامي (رغم رفض كل المؤسسات و الجهات العربية الفاعلة اقتصاديا مساعدتنا ماديا لإطالة عمر التجربة) و من خلالها توسيع آفاق الإبداع العربي و أن نكون -رغم الحصار الاقتصادي و السياسي داخل أوروبا و في الوطن العربي – الصوت النزيه الشريف المناضل الذي يشغل الفرد المثقف العربي. تجربتنا مع المبدعين العرب بكل مستويات نضجهم في الكتابة استفزت كثيرا الكثير من المنابر و الصحف العربية إلكترونية أو ورقية، فما كان عليها و على المشرفين على الصفحات الأدبية و الإبداعية سوى اتباعنا و تقليدنا و فتح المجال باستقبال مُكثف لنصوص مبدعي الوطن العربي ، و كأنهم وضعوا أنفسهم في سباق معنا و فتحوا نزالا إعلاميا، بل زرعوا جواسيسا(خلايا تبدو نائمة) من مبدعين و كتاب و إعلاميين للتقرب منّا و للتلصّص علينا بغرض اكتساب خبرتنا الإعلامية و رؤانا الإبداعية و نقلها للمؤسسات التي كلّفتهم بخيانتنا.. -باعتباري صاحب الفكرة و صاحب المشروع و المشرف العام كنت كالشجرة التي تغطي الغابة، و أرفع كل مرة سقف الشجرة الكبيرة و اتركهم يحاولون، التشبّث و التسلق إلى أعلى الشجرة ليدركوا مدى خضرة الغابة رغم دسائس الهدم و الحرق و التخريب؛ و هل يتقن العرب شيئا آخرا عدا الطعن لبعضهم البعض في الظهر و الخيانة العظمى كخيانة “العيش و الملح!”.. و هم يجهلون “روح الملح” بخاصيتها الجزائرية!. لقد نسوا تماما أن “الفيصل” -من خلالي- هي التي فتحت لهم الأفق و أرشدتهم الطريق! الرابح الأكبر كان المبدع العربي الذي استفاد من فضاءات أشسَع بعد تجربة “الفيصل” من باريس إلى اغترار (بعد انتعاشهم) بعض أصحاب الكتابات الإبداعية في الوطن العربي فيسألوننا بشيء من الغرور : كم ندفع لهم من المال شريطة تكرّمهم علينا في نشر نصوصهم الإبداعية في الصحيفة ظنا منهم أننا نربح و نجني الملايين من وراء كل نص إبداعي نتفضّل بنشره في الصحيفة!

-قمنا بمرافقة و رعاية الكثير الكثير من الأسماء الإبداعية العربية و صنعنا (من عدمية المشهد) أسماءًا مُقنعة إبداعياً التحقت عن جدارة إلى الحقل الإبداعي العربي و نشرت منجزاتها و صارت تزاحم المبدع التقليدي. و فسحنا المجال مذ البدء في تبني نشاطات الرابطات العربية المختلفة للإبداع في كل فنون الأدب من مصر و سوريا و تونس و المغرب الشقيق و العراق، و لبنان و اليمن …كانت من بين أهداف توجهنا هو الهدف الإصلاحي؛ لأنّي باعتباري مشرفا عاما مؤمن بالفكرة و بأبعادها عرفت و فقهت حاجة “الحقل الإبداعي الأدبي” العربي إلى رئة ثالثة نقيّة. على حساب إبداعي و وقتي و على حساب حياتي الخاصة و العائلية و الأسرية لم أبخل شخصيا في جعل الكثير من الطاقات الإبداعية العربية التي تقربت من الصحيفة و منّي في الاستفادة من كل دعمي و من خبراتي المتواضعة في كل مجال، بل دون أنتبه أجد نفسي أحيانا متورطا في ورشات كتابة أقوِّم فيها اعوجاج و أغلاط و هفوات نصوص بعضهم من الكتاب العرب المبتدئين أو من يعتقد نفسه متمكنا إلى حدّ ما. من سخريات التجربة هذه أنّي ارتطمتُ بمفارقة تناطح “فكرتين جاهزتين”؛ فبعض المبدعين و الكتاب من المشرق العربي و الخليج أيضا يُصدمون و يبتئسون و يحبطون ربما لما -تجدُ-لهم في نصوصهم المقترحة إلى هيئة تحريرنا “أغلاطاً” و هفوات و أخطاء لغوية فنية تركيبية أسلوبية، تأخذهم العزة بإثم (أكذوبة) أن المشرقي هو الذي علَّم المغاربي و الجزائري اللغة العربية و البيان، يعتبرون أن نص الكاتب المشرقي نصٌّ مقدّس المنشأ و لا يجب أن يتطاول عليه قلم كاتب جزائري أو مغاربي و يحاول تقويم ما يراه إعوجاجا و به خطأ.. فبِنظر هذه النماذج المريضة التي صادفتها في التجربة يولد لديهم النص “معصوما”، تشتدّ عصمته كلّما وصل النص إلى يدي الكاتب الجزائري، لكن قد ترفع القداسة و العصمة على النص إذا تناوله كاتب مشرقي ينتمي إلى نفس الجغرافيا العربية. لمستُ من خلال هذه التجربة “عقدة الخطإ”، و أيضا “عقدة الكاتب العربي المغاربي” لدى بعض كتاب المشرق و الخليج العربيين، و يرفضون التصرف في نصوصهم لمّا تقتضي الضرورة. بل يفضلون نشر و تمرير نصوصهم كما هي بكل الأخطاء (و العقد أيضا)!!

-المفارقة المعضلة الأخرى تقطن في المغرب العربي و تحديدا الجزائر. فبعض الأقلام هناك يزعجها و يربكها و يحبطها و يثبط من عزيمتها كلّما صُحّحت لهم الأخطاء و الهفوات أو تم -على مستوى التحرير-استبدال جمل و مفردات للضرورة التحريرية القصوى، خصوصا اذا كان المتصرف كاتبا جزائريا.. في ذات الوقت إذا كان المحرر ينتمي إلى المشرق العربي تبدي هذه الأقلام رخْوَنة و مرونة و -تعاطيا-إيجابيا و تقبلا سلسا لكل -تدخُّل- و تصحيح و تقويم قام به المحرر المشرف أو الكاتب المشرقي، بل تمنح له كل المصداقية و العرفان و الإمتنان و ما صحبه من تواضع متصنع حتى يرضى و يحنّ الكاتب المشرقي عن هذه الأقلام، إنها “عقدة الكاتب و المثقف المشرقي” لدى بعض الأقلام المغاربية و الجزائرية !.

-و مع ذلك لا يجب نسيان “الشجرة” الكبيرة المباركة التي تغطي مساوئ و خبايا و معضلات الغابة.. ففي تجرية “الفيصل” تمكّن الكثير من إخواننا و أخواتنا، أخيار و أحسن المبدعين و الكتاب في المشرق و الخليج العربيين و في المغرب العربي من التناسق و التلاحم مع فكرنا و ربطتهم بنا نفس النقاط، و أصبحوا من خيرة الرفقة و توطدت الثقة بيننا. فلي من مصر و لبنان و سوريا و فلسطين و العراق و باقي الدول العربية كتابا و مبدعين أحبّاء أُصَلاء و أصيلات (يقاس وزنهم بالذهب)، و أنا أعرف جيدا التفريق بين الخُبثاء و الطيبين، و حربي ضد “الانحطاطية” و ” الرذائلية” واضحة مذ البدء. لمّا أعلنت حربي ضد الأقلام الرذائلية و ظاهرة استفحال الفساد بين هذه النخب الضالة و استعمال الافتراض كواجهات مضللة لخلفيات و غرف مغلقة يُمارس فيها كل أنواع السفاح و المجون و تفجير مكبوتاتهم الحيوانية الوضيعة، شعر بعضهم أنه مقصود بكتاباتي المكثفة في الموضوع فاتهموني بإيحاءات في مناشير بأنّي (أتطهّرُ) على حساب الأقلام التي استهدفتها بكتاباتي الانطباعية الساخرة. قلتُ في نفسي ما “أحمقهم!”، فأنا أتطهّر على أخطائي أوّلا قبل تطهري على حساب غيري! فمن يرفض أو يزعجه (الإصلاح الذاتي و التعفف و -التطهّر) إلا الوسخ، و الفاسق! ذكّرني قول هؤلاء بموقف و بمعاملة قوم لوط للوط و أتباعه؛ إلا أن ردة فعلي كانت سريعة و غير متوقعة كإجابة. أردت اختبار قيمتي الأخلاقية مع نفسي و مع الآخر و اختبار سيرتي لدى كل من عرفني في السّر و في العلانية، فنشرت منشورا عاما جريئا لم يجرؤ مثقف عربي و لا غربي أن فعله؛ (أدعو فيه كل الأقلام النسوية من المبدعات و الكاتبات -من المحيط إلى الخليج-، اللائي تعاقبنَ على صحيفة “الفيصل” وتعاملنَ مع القسم الأدبي، و كنّ في إطار “الأدب” يتعاملن معي أنّ يبلّغوا بي -إنْ- تجاوزت في الماضي حدودي و حدود اللباقة و التعفف و الأدب، أن حاولت التحرّش بإحداهن، أو أسقطت معهن جدار أو إزار الحياء و قلة الاحترام، و بأن يفضحنني على المباشر شريطة أن لا يأتينَ ببُهتان، فقط بالبينات المُحكمات من الحجج!).. أربكَ و فاجأ منشوري أكثر من واحد. صديق مقرّب عراقي لامني لوم الأخوة و قال لي: يا “لخضر” أنت فوق كل شبهة .. يكفي أنّك تعرف نفسك و قدرك كفاية و نحن نعرف معدنك و طينتك، ما كان عليك أن تفتح مجالا للمغرضين المتربّصين للمتميزين أمثالك، فقد يصيبك حاقد بأمر يسيء إليك لمجرد انتقام مجاني. ) بعد ذلك المنشور تلقيت على الخاص عدة اتصالات، بعضهم مصدوم و يسألني (-منْ الذي أراد بي سوءا؟ و بعضهم يسأل عن سبب كل ذلك الغضب و تلك الجرأة و اللهجة الصارمة، فأجبتهم أن بعض الأقلام العربية كلّما كتبت انطباعاتا لاذعة موجهة ضد كتاب و كاتبات الذين يستثمرون في الرذيلة لكي ينتزعوا اهتمام القارئ -الهاوي للاستمناء- شعروا أنهم مقصودون و مستهدفون.

-و فاجأتني أخت كاتبة من اليمن الشقيق بتقرّبها منّي و طرح مشكلتها و عرضها عليّ، فمنشوري ذلك كَسَر جليد ما و شجع بعض الكاتبات

العربيات و المبدعات(المتحفظات) على طلب المساعدة بالنصح و الاستشارة في موضوع خطير متفشٍّ بشكل وبائي و هو “التحرّش الجنسي” على صفحات الكاتبات و المبدعات الفيسبوكية. كانت تلك المبدعة تعاني من مضايقات و اجتياح لكاتبين مصريين يدعوانها فيها لممارسة الفاحشة معها إلكترونياً، و كلّما حظرت صفحاتهما جاءاها بصفحات بديلة مستعارة!.

-فلاشْ-باكْ:(عليّ أن أشير إلى اختراق “سيرفيرات/ خدّام/ serveurs ” الصحيفة من قبل مستخدمين و جهات صهاينة إسرائيليين/ لتعطيل خدمة الصحيفة إلكترونياً و لمعرفة كواليس العمل ! الصحيفة معطّلة -للأسف!-حاليا لأسباب اقتصادية و مادية و خاصة لغيابي عن باريس سيسعد حتما كثيرا من الأطراف. ما كنت أبغيها هكذا و لكن خانني سوء تدبيري و قدر الله ما شاء فعل!).

-إذن كان البعض يعتقد أن الصحيفة “فلسطينية”، و أن هناك يدا فلسطينية تدير اتجاه الجريدة بحكم تكثيف نشر النّصوص الفلسطينية و نشر أخبار فلسطين و همّ الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال الصهيوني و كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ..و البعض يعتقد أنها صحيفة سورية بالنظر إلى الكم الهائل من النّصوص الإبداعية التي تنشر في الصحيفة في الفترة (التي دعْشَنَ فيها العالم الغربي كل الشام).. و الشيء نفسه بالنسبة للنصوص المصرية و المغربية.. فكل ما في الأمر أننا كنّا بإيقاع المأساة التي يعيشها عالمنا العربي، كنت من خلال الصحيفة أحاول أن نكون الرئة الثالثة للنص العربي مهما كانت توجهاته شريطة الجدية و الجودة احتراما للتمزق و اللاستقرار المفروضان على منطقتنا العربية؛ فقط كنت شخصيا أقصي نصوص “العبث مهما كانت درجة بنائها فنيا كذلك النّصوص الرديئة بشكل عام. الملفت في الأمر أنّ بعض الأقلام الجزائرية لهذا الجيل “الأزرق” الجديد الذي ظهر مع عصر فقاعات الفيسبوك، لمّا لاحظت حضور طاغي للأقلام العربية المشرقية و الخليجية فاعتقدت أن طاقم الجريدة هو طاقم مشرقي و لما استبينت أن الجريدة هي بذرة مئة بالمئة جزائرية بُذرت في أوروبا بباريس -انجرفت-و نزحت بعض هذه الأقلام المغمورة إلى منابر يديرها مشارقة و عراقيين؛ ربما هذه النماذج كانت تبحث لدى المشرفين على هذه المنابر عن (اللطف و العطف و -النَّطفْ- و الحنان -بكسوة التحرّش-، و عن ألقاب و صفات خيالية للاستهلاك العاطفي)، أي ما تفتقر إليه في منبر و خط صحيفة “الفيصل”!. لم تشأ الفيصل وقتها أن تكون “تاكسي الغرام الإلكتروني !”.

-في “الفيصل” elfayçal (elfaycal.com) لم يكن لديها فكر ابتزاز المبدع أو لديها سلوك (الدّعْ-مْمْ) الرومانسي التحرّشي ببعض الأقلام النسوية، و فرض ثنائية الفساد كقدر محتوم عصري مرحلي: (الجنس الإلكتروني مقابل إعطاء الصفات و الألقاب و نشر الأعمال التي قيلَ عنها -أدبية- !!)

**

-في ذات الفترة التي كنت قد تحدثت عنها و عن تجربة صحيفة “الفيصل” اتصلت بي كاتبة جزائرية. تقول الكاتبة في اتصالها بي:(أنها ترددت كثيرا و طويلا قبل أن تتجرّأ في اتصالها بي، و وصفت تواصلها معي بالمغامرة، لأن الأمر كان يلتهمها يوميا و لا تريد الاستمرار في السكوت عنه). و فعلا فاجأتني الكاتبة بموضوعها. فهكذا سلوكيات تطفلية و تجاوزات و تحرشات التي تواجهها الأقلام النسوية في كل مجالات و فضاءات نشاطهن يشكل تحديا نفسيا كبيرا و شجاعة أدبية فوق العادي، و جرأة قوية للتبليغ أو للتصريح بمرتكبي هذه السلوكات الوقحة و اللاأخلاقية من قبل بعض رعاع و صعاليك الحقل الإبداعي و “الأدبي” الموزعون على الخارطة العربية . فمجتمعاتنا العربية لم تبلغ بعد درجة وعي كافية لتصديق الضحية الأنثى. يجب أن نعترف أيضاً أنّ ظنّ السوء بالأنثى في مجتمعاتنا هو إرث يقبع (دون تعميم) في جينات الرجل العربي و يمتد إلى عصر الجاهلية الأولى. فقد تتحوّل الضحية المصرحة و المنددة بأفعال مُخلة بالحياء في حقها قام بها كاتب فلان أو علان إلى متهمة أو مشبوهة و تزيد من طين الموضوع بلة و ينتصر الجناة الذئاب المتلاعبون بكواليس الافتراض و إغراق الحقيقة بالأباطيل التي قد تُشوه بالمرة صورة و عرض المبدعة و الكاتبة الضحية. لذا تجد الكثير من ضحايا التحرّش الإلكتروني(على الفيس) الذي تتعرض له بعض الأقلام النسوية يلتزمن الحذر و الصمت أو التجاهل أو التكتم أو الهروب كخيارات لا بديل لها! فيلزم هذه الضحايا القناطير المقنطرة من الجرأة كي يبلغن و يواجهن هذا الصنف من الكتاب المنحرفين خلقيا و بلا ذمة و لا همة. طبعاً لا أتحدث هنا عن المبدعات و الكاتبات اللواتي يرينَ في التحرّش متنفسا لهن، يدا ممدودة للمتعة أو يعتبرنه -غزلاً و رومانسية جريئة – و فرصة لتفجير مكبوتاتهن و لحظة هرب من متاعب الدنيا و ضيق العيش، أو ممرا ممتعا للفرح لنسيان التعاسة التي رُدّت فيها المسببات إلى الزوج المهمل أو المتعجرف القاسي أو الحبيب المتلاعب أو الأخ المتسلط أو العاشق المتهرب المراوغ. هذا النموذج من الكاتبات و المبدعات اليساريات هاربات بمسافة سنوات ضوئية عن الكاتبات المحافظات المتزمتات و المتعففات و منطق تفكيرهن يختلف عن منطق الكاتبة الجزائرية التي تريد مشورتي و نصحي. طبعا هنا أتحدث عن السنوات الضوئية الليلية التي تحمل اللون الأزرق على متصفحات شاشاتهن ! فإنهن يعتبرن التحرّش الجنسي المكثف و المتواصل عليهن و كل ما يحمله من بذاءة و سفاح بوادر إيجابية على أنهن مُستهدفات و مرغوبات و موضع شهوة كبير.. يعتبرن أن الذكور من صعاليك الكتاب و الشعراء اذا كانوا مباشرين في طلب الباءة الإلكترونية منهن أمر منطقي و ذكي دون مضيعة للوقت و دون لف و دوران، فمن عندها حاجة قابلت التحرّش بالقبول السريع و الاستجابة و إن لم تكن معجبة بالشخص المتحرّش تغلق الباب عليه و تستجيب للذي يليه في الطابور حسب دفتر أولوياتهن الشرطية.. التحرّش الجنسي عندهن هي حالة صحّية سليمة لدى المتحرش ؛ لأنها لغة مستعجلة للشهوة (في عصر السرعة هذا ) تبحث عن شريك كفؤ للمتعة الموقتة.

-في بادئ الأمر كانت الكاتبة تتلعثم في إيصال فكرتها، شعرت بحيائها بشدة فحاولت أن أشجعها على الحديث فيما يتعبها.. كانت تقول(أنّها تتابع نشاطاتي في الصحيفة مع المبدعين العرب و تتابع كل ما أكتبه و خصوصا تلك المواقف و الخرجات الإعلامية أو على صفحتي الخاصة التي أهاجم فيها الفاسدين من كل مشرب، و تقول بأنّي كاتب نادر و إعلامي مميز و أنّي أكبر في عينها احتراما و تقديراً كل يوم و تقول و تقول…) إلى أن دخلت في شرح حالتها مع الكثير من الكتاب المبدعين العرب و ناشرين أغلبهم من المشرق العربي و دول الخليج.. تقول (أنها تتعرض بشكل متكرر و في كل مرة و خصوصا المساء إلى رسائل من هؤلاء و بمجرد الرد على تلك الرسائل بلباقة، حتى يتحوّل ذلك الكاتب أو الناشر إلى متحرش بعد فشل كل تلميحاته)، فتضطرّ إلى قطع التواصل و حظره، و لأنها كانت متحمسة في نشر مجموعتها القصصية الأولى و ديوانها الشعري الثاني كان تكثيف اتصالاتها مع دور النشر و المجموعات التي تهتمّ بعالم النشر جعلها تصطدم بالفكر الماخوري الذي يتصف به هذا الوسط: (من غلّط هؤلاء على أن حريم الجزائر كاتبات كن أو عاديات يردن الفاحشة؟ من علمهم و شوّه صورتنا و أصبح هؤلاء يرون -تقريبا- كل امرأة جزائرية على أنّها مومسا، مُسافحة، كلّما سمحت الفرصة للتواصل معها ؟ ألهذا الحدّ انقرضت “البغايا؛ المجمّلات و المؤنثات للأمكنة و المدن”، في مصر و العراق و سوريا و لبنان و حتى اليمن و صاروا كلهم يترصدون أدنى فرصة ليجربوا الفاحشة و الزنا الافتراضيين مع الجزائريات ؟! الأمرّ و الذي صدمني كثيرا هو العنصر الفلسطيني، تخيّل يا أستاذ ، كتاب و ناشرين فلسطينين هم أيضا يلهثون للنيل من شرف الجزائريات! ألم يكفيهم أن إسرائيل تنكح بالاستيطان يوميا أراضيهم ليلا نهارا و تغتصب فتياتهم و نسائهم و تقتل أبناءهم و بدلا من حمل السلاح و الدفاع عن وطنهم (كما فعلنا نحن و طرد الاحتلال و هكذا فعل أبناء يوغرطة و طاكفارناس، و ماسينيسا و أحفاد ديهيا، ، و أحفاد -القديس أُغسطين- و أحفاد عقبة بن نافع و الشيخ بوعمامة و الأمير عيد القادر و أحفاد -لالة نسومر- و أشبال “-العَربي بن مهيدي- و مصطفى بن بولعيد و عميروش و سي الحواس” )..أَيطمع صعاليك و فُسّاق ذكور المشرق في تلطيخ شرف الجزائريات و يستدرجونهن لفعل الفاحشة ، و يريدون ممارسة الزنا الافتراضي إلكترونياً معهن. أهذا هو جزاء وقفة الشعب الجزائري مع الفلسطينيين اللامشروطة و نحن من قال للعالم جهارا نهارا “مع فلسطين ظالمة أو مظلومة!” و اليوم هناك منهم من سوّلت و تسوّل له نفسه أن يطمع في شرف الحرائر الجزائريات! اخبرني يا أستاذ لماذا وصلنا إلى هذا “القاع” من التسيب الأخلاقي و الفوضى؟ لماذا صارت صورة المرأة الجزائرية (مُقتحمة، مُتوغّلة، مُداهَمة، مَدهُومة) بهذا الشكل، بل هي صورة كل الجزائريين التي تم الاستهتار و الاستخفاف بها ! الكل من المشرق العربي و من دول الخليج يريد -اقتحام-عفتنا و شرفنا ؟ اخبرني بالله عليك هل حدث و أن نشر في فضاءات الافتراض و على صفحاته منشورا إعلانيا تسويقيا لصالح الصعاليك من النخبة المشرقية مفاده: “…هل اشتقتهنَّ يا مشرقي؟ كاتبات و مبدعات جزائريات شابات، فاتنات، بدرجة “غانيات جدّا”..أطلبوهنّ على الخاص، في انتظاركم -على نار المشرق-!”هل بعد (النّكْ-سه) و بعد (النّك-به) و بعد (النّك-سات) و الخيانات الأُخرى التي سلّم فيها العرب المشارقة فلسطين لليهود و بعضاً من أراضيهم على طبق من (قَحَبْ) و فشل منظمتهم المهزلة العقيمة “الجامعة العربية”، فتحركت بعض نخبهم العربيدة في هذه الألفية لتجعل من المرأة الجزائرية “جامعة و مُجامعة عربيا”!؟.. ما هذا؟ فهّمني يا أستاذ! أهذا هو الوجه الحقيقي للوسط الإبداعي و الأدبي في الوطن العربي؟ عندما طبعت مجموعتي الشعرية الأولى قبل سنوات لم أتعرض إلى هكذا ضغوط و تحرش و أذى و تطفل و إصرار على إيقاعي في الفواحش و أن أرضى بإملاءات و استدراجات شياطينهم و أبيع نفسي لهم و أخون أخلاقي و قيم و مباديء هويتي الأصيلة الجزائرية؟ والله لقد جمَّدتُ كل مشاريعي و أرجأت طبع أعمالي في انتظار اتضاح الرؤية أكثر و أتعافى من صدمة سقوط أخلاق القائمين على عوالم الثقافة و النشر و الأدب، و قد أتوقف نهائيا عن نشاطي الإبداعي في منتصف الطريق و أترك هذا الماخور الكبير المُزوّد بحانة كبيرة لأهله و أصحابه، فما فائدة الكتابة إذا تنازلت عن الأدب؟!).

-كانت الكاتبة الجزائرية المذكورة التي اتصلت بي مذعورة و مصدومة بحقيقة المشهد و الكواليس الثقافية و هي تحكي معترفة لي و تقص متاعبها و شدة مقاومتها لحملة دعوتها لتوريطها في البغاء الفكري بل بنية -اقتحامها- و نسف عفتها و حياءها و إدخالها في عوالم الفاحشة التي ينشطها تحديدا ذكور من نخب المجتمع المثقف المشرق-خليجي -المتعفنون أخلاقيا طبعا-، فما لم يعبر أحدهم -سريرها-الافتراضي أو الواقعي فقد يطول نضالها و مقاومتها للحفاظ على كرامتها و قدرها و شرفها و قد يتسببون لها في إحباط مُزمن و انكسار هدام و استيلاب لكل طاقاتها و أحلامها الإبداعية.

-فلا يصحّ التعميم أيضا، إلا أنه قليلات في الوطن العربي أو من الجزائر و المغرب العربي ممّن (رحمهن الرحمان!) و استطعن أن يحافظن على شرفهن و لم -يخضعن للفاحشة لا بالقول و لا بالعمل- لِيستبحنَ عوراتهن للغرباء من ذكور ذئاب المشرق العربي أو ذكور ذئاب مغربه.

فهناك جيل مقاوم من الأقلام النسوية الجزائرية فيها (ملامح الالتزام الأدبي في النص الذي تنجزه كمرآة مبدعة جزائرية)، على حد انطباع صديقي الراحل “عمر بوشموخة”. لروحكَ السلام يا عُمَر!

كانت الكاتبة مضطربة و مشتتة الأفكار و مذعورة بكمّ الدّعَر و العهر الذي وجدته في نفس الكاتب و الشاعر العربي، المشرقي (الرومانطيقي!).

فحاولت أن أرفع من معنوياتها و حثها و نصحها بعدم الاستسلام و أن تصبر و تجاهد للدفاع عن هويتها الشخصية و عن إبداعها حسب توجهها الفكري، و أن لا تقع بسبب السخط و الانفعال و الغضب و تعمّم أحكامها و تظلم أشخاصا من الجنسين في الوطن العربي بأسره يعتبرون مرجعية في الأخلاق و في الأدب و رمزا للقيم التي مازالت تجاهد الفساد و الانحطاطية و لم تقل كلمتها الأخيرة (فالمعركة متواصلة و الحرب لم تحسم بعد !).